来源:电催化科研社

研究背景

在探索可持续清洁能源的道路上,氨(NH₃)作为一种高效的氢储存介质,正日益受到科学界的广泛关注。氨具有高能量密度(18.8MJ/kg)和高氢密度(17.6%),相较于气态氢,液态氨在存储和运输上更为便捷且成本效益更高。更重要的是,氨是零碳排放的,这使得它在替代有机燃料方面展现出巨大潜力。直接氨燃料电池(DAFC)技术便是基于氨的这些优势而发展起来的一种安全、环保的能源转换技术。然而,尽管DAFC技术前景广阔,但氨在阳极的电氧化过程中存在的动力学迟缓问题一直是制约其发展的瓶颈。特别是在机理研究方面,对氨氧化过程中关键中间体的认识有限,导致无法有效提升反应速率。因此,深入揭示氨氧化的反应机制,对于推动DAFC技术的进步具有重要意义。

工作内容

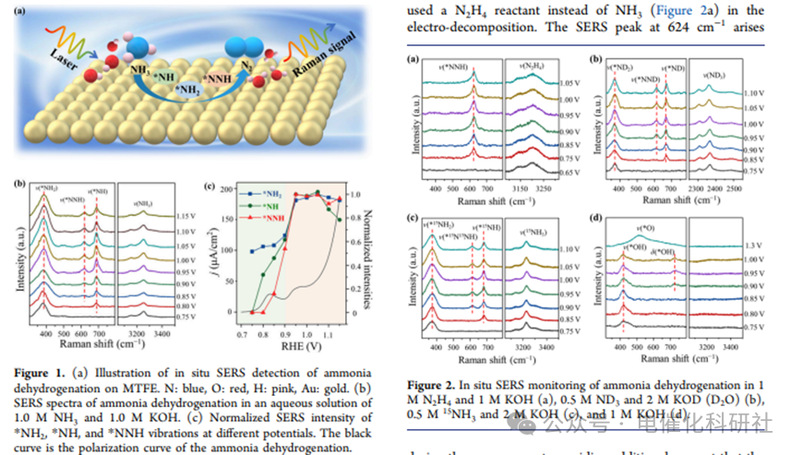

为了攻克这一难题,来自多个研究机构的科学家们展开了一项创新性的研究,利用表面增强拉曼光谱(SERS)技术,对氨在电化学分解过程中的关键中间体进行了深入探究。SERS是一种具有高灵敏度和化学特异性的表面选择性分析方法,特别适用于表征界面处的氨脱氢反应。在这项研究中,科学家们首先通过SERS技术在金纳米粒子(Au NP)单层上原位监测了氨的电化学分解过程。他们观察到了三种关键的反应中间体:NH₂、NH和*NNH,并据此揭示了一个多阶段的界面分解机制。这一发现填补了氨氧化机理研究中关于N-耦合物种的空白。进一步的研究还表明,反应物的浓度对不同的氧化阶段有着显著影响。科学家们通过线性扫描伏安法(LSV)测量了不同浓度的氨和氢氧根离子(OH⁻)对反应中间体生成的影响。实验结果显示,随着氨浓度的增加,反应的电化学活性也随之增强。同时,氢氧根离子作为所有脱氢步骤的反应物,其浓度的增加也促进了NH₂、NH和*NNH等中间体的生成。在催化反应活性方面,本研究通过SERS技术实时监测了反应过程中各中间体的振动光谱变化,从而准确判断了反应的进行程度和速率。实验结果表明,金纳米粒子作为催化剂,在碱性条件下对氨的电氧化过程表现出了良好的催化活性。特别是在高浓度的氨和氢氧根离子存在下,催化反应速率显著提升。为了验证实验结果的准确性,科学家们还进行了同位素控制和负控制实验。在使用氘代试剂进行分解时,观察到了NH₂、NH和*NNH振动光谱的明显偏移,这进一步证实了这些中间体的存在。而在没有氨存在的负控制实验中,则没有观察到这些特征光谱峰,从而排除了其他潜在干扰因素的影响。此外,科学家们还通过理论计算和实验验证相结合的方式,提出了一个四步脱氢的氨分解机制。这一机制详细阐述了氨在催化剂表面逐步脱氢、N-耦合和再次脱氢的过程,为理解氨氧化的完整路径提供了重要依据。

工作创新点

1.首次利用SERS技术原位监测氨的电化学分解过程:本研究首次将SERS技术应用于氨的电化学分解领域,成功观察到了三种关键的反应中间体,并揭示了多阶段的界面分解机制。

2.揭示了反应物浓度对催化反应活性的影响:通过LSV测量和同位素控制实验,本研究深入探讨了氨和氢氧根离子浓度对反应中间体生成和催化反应活性的影响,为优化反应条件提供了重要依据。

3.提出了四步脱氢的氨分解机制:结合实验和理论计算,本研究提出了一个全新的四步脱氢机制,为理解氨氧化的完整路径和推动DAFC技术的进步提供了重要指导。

4.通过以上介绍,我们可以看到,这项研究不仅填补了氨氧化机理研究中的空白,还为推动DAFC技术的发展和应用提供了有力支持。未来,随着对氨氧化机制的不断深入理解和催化剂性能的不断提升,我们有理由相信,直接氨燃料电池将成为实现能源转型和碳中和目标的重要力量。

原文信息

Xiaomeng Du, Aoxuan Du, Dan Wang, Yue Mao, Zhao Zhang, and Wei Xie, Surface-Enhanced Raman Spectroscopic Study of Key Intermediates in Electrochemical Ammonia Decomposition, Journal of the American Chemical Society, DOI: 10.1021/jacs.4c15489, https://doi.org/10.1021/jacs.4c15489