来源:有机新物质创造前沿科学中心

近日,南开大学有机新物质创造前沿科学中心张新星教授团队在微液滴化学领域取得了重要进展。他们发展了两种产生“非活化微液滴”的方法,解决了因外部能量输入可能影响微液滴反应而引发的争论,得到了微液滴化学加速化学反应是由于微液滴的本征性质,而非外界能量导致液滴活化这一关键性结论。该工作近期以“Microdroplet Chemistry with Unactivated Droplets”为题发表在《Journal of the American Chemical Society期刊上》,南开大学张新星教授为论文的通讯作者,南开大学博士研究生陈欢为论文的第一作者,南开大学博士研究生李晓旭,硕士研究生李博文、陈烨烨,本科生欧阳浩然、李又村等人参与此工作。

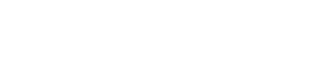

近年来液滴化学发展迅速,许多原本在体相水溶液中难以进行的化学反应,通过微液滴可以自发发生;许多在体相水溶液中反应速率慢的反应,在微液滴中可以被加速多个数量级。微液滴的一系列独特性质,如极端pH、部分溶剂化、试剂的富集和统一取向排列、超高电场等被认为是反应加速的原因,其中最有趣的性质是在微液滴表面自发形成的超高电场(~109 V/m)。

然而,几乎所有微液滴化学领域的学者在投稿时都可能被审稿人问到一个问题:你们用超声或气动喷雾等方式产生微液滴,超声和喷雾难道没有向反应体系提供大量的能量吗?因此,微液滴化学发展到今天产生了一点核心争议:各种雾化方法可能向微液滴提供了能量,产生了“活化的微液滴”,而这些能量可能是微液滴化学反应加速的原因。例如,Nguyen等人认为超声产生的空化效应是微液滴生成H2O2的原因;Mishra等人评估了气动雾化过程中形成的机械波和冲击波对H2O2形成的影响;Williams等人认为气动雾化产生的微液滴可能由于放电、场电离或空化效应被活化(该工作后来被证明是错误的)。

在本工作中,为了解决上述争论,张新星教授团队开发了两种“非活化”微液滴生成方法:水蒸气绝热膨胀法和干冰生成法。这两种方法均以放热的方式形成微液滴,特别是绝热膨胀法,其生成的微液滴处于过冷状态(-34.4 ℃)。液滴在形成和转移过程中只与空气接触,避免了与其他界面接触对微液滴反应产生的影响。基于绝热膨胀和干冰生成的未活化微液滴,作者测试了二十种代表性微液滴反应,其反应结果与此前气动喷雾或超声产生的微液滴的结果并无很大不同,证实了微液滴独特的化学性质源于微液滴的本征性质,而非外部活化因素,为厘清微液滴化学本质提供坚实的实验证据。

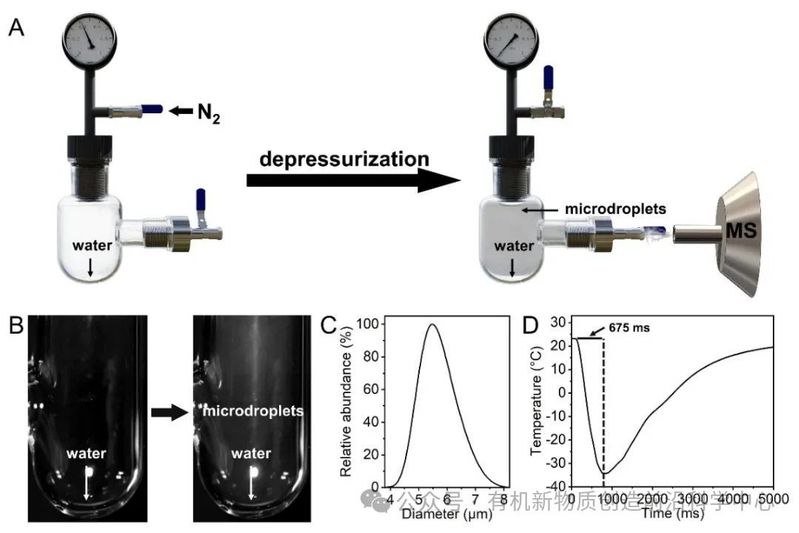

如图1所示,向含有少量纯水的石英容器中充入高压N2,使其内部压强达到60 psi。随后,迅速开启阀门,容器内部氮气和水蒸气通过绝热膨胀至1 atm。在该过程中,体系由于对外做功,温度迅速降低,水蒸气冷凝为微液滴。图1B和视频1展示了高速摄像机记录的绝热膨胀产生微液滴的过程。通过高速摄影,作者估计了微液滴的运动速度大约为0.5 m/s,远低于传统气动喷雾产生的微液滴的速度(20-120 m/s)。

图1.绝热膨胀产生微液滴

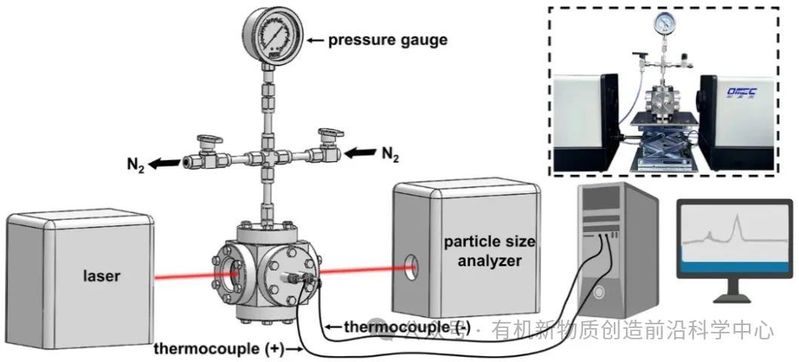

为了探究绝热膨胀过程中产生的液滴粒径和温度,作者搭建了如图2所示的实验装置。液滴在封闭的不锈钢六通腔体中产生,激光喷雾粒度仪的激光从侧面穿过观察窗,测得绝热膨胀产生的微液滴尺寸范围为4-8 μm(图1C)。同时,通过过线柱将超细快速反应热电偶(直径0.05 mm)接入六通方体腔内部,测得膨胀过程中产生的微液滴处于过冷状态(-34.4 ℃)(图1D)。

图2. 绝热膨胀产生的微液滴的尺寸和温度的测量

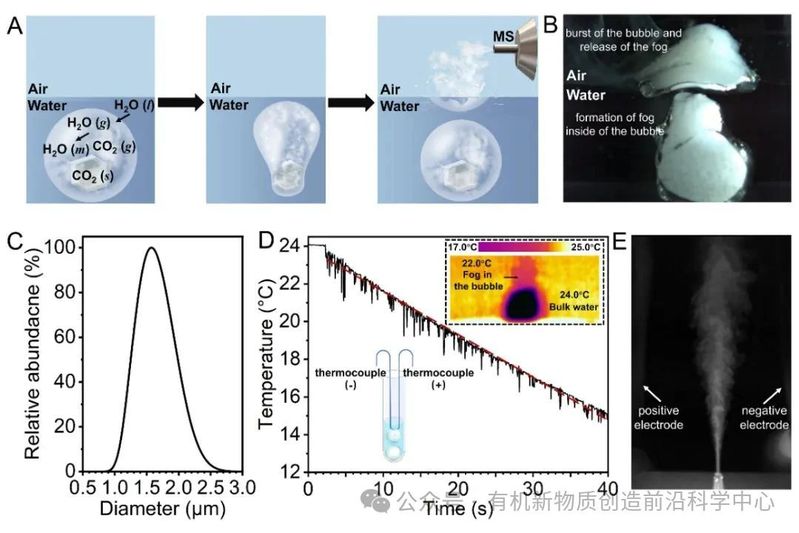

图3A展示了本文的第二种微液滴发生方式,即将干冰放置于水中。尽管将干冰扔到水中产生大量白雾是日常生活中十分常见的现象,该现象背后的原理却鲜有人知。首先,干冰放入水中会迅速升华为干燥的气态CO2,形成一个包裹干冰的大气泡,并将干冰与外界水体隔绝。与CO2气泡接触的液态水(H2O(l))会迅速以水蒸气形式(H2O(g))挥发至CO2气泡中。由于气泡内部温度较低,水蒸气又被迅速冷凝生成微液滴(H2O(m))。作者利用高速摄像机拍摄了微液滴的动态生成过程(图3B和视频2)。高速摄影表明干冰产生的白雾来源于溶液中体相水汽化后的再凝结。经激光喷雾粒度仪测试,干冰放入水中产生的微液滴尺寸范围为1-2.8 μm(图3C)。

图3. 干冰放入水中产生微液滴

同样的,对于干冰生成法,作者通过实验测量了微液滴的温度特性。在干冰上方的水中安装能够快速响应的热电偶,实时记录上浮气泡中微液滴的温度。实验结果如图3D所示,干冰冷却作用导致体相水的温度以0.24 K/s的速率线性下降。并且含有微液滴的气泡温度总是比同一时刻体相水的温度低2 K左右。此外,作者研究了干冰生成的微液滴的带电特性。将干冰产生的雾置于能够产生2.5×105 V/m电场的平行极板之间,高速摄像机拍摄的视频显示雾的飞行路径并没有因电场而发生偏移,这表明干冰产生的微液滴并不带电(图3E)。

视频2. 高速摄像机拍摄的干冰在水中形成微液滴的过程

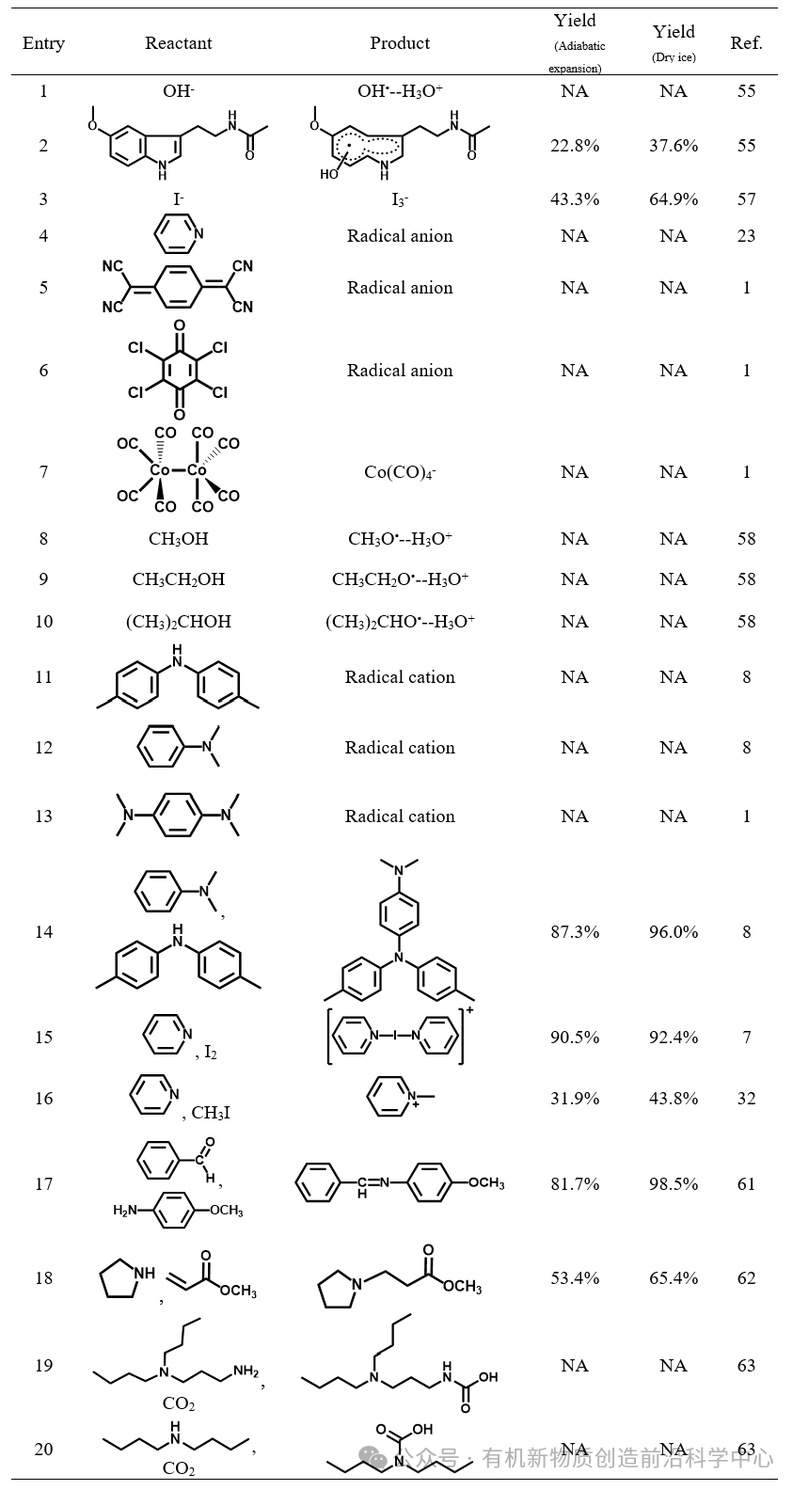

作者利用上述两种方法产生的未活化的微液滴,测试了一系列经典的微液滴化学反应。这些微液滴反应具体可以分为四类:•OH和电子在微滴上的生成和捕获(Entry 1-7),化学物质失去电子被氧化的反应(Entry 8-14),被电场加速的反应(Entry 15-16),以及与亲核加成相关的有机反应(Entry 17-20)。测试结果如表1所示。

表1

综上所述,本研究利用干冰和绝热膨胀产生了均匀、非接触、过冷且未活化的微液滴,未活化的微液滴同样能够发生多种经典的微液滴反应。这证明了微液滴化学的特异性是由微液滴的本征性质引起的,而不是微液滴的活化导致的。

文献信息:Microdroplet Chemistry with Unactivated DropletsHuan Chen, Xiaoxu Li, Bowen Li, Yeye Chen, Haoran Ouyang, Youcun Li, Xinxing Zhang*J. Am. Chem. Soc. 2025, DOI: 10.1021/jacs.5c01072