来源:氢能科研助手

研究背景

质子交换膜水电解(PEMWE)是可再生能源制氢的核心技术,但其阳极析氧反应(OER)催化剂长期依赖昂贵且稀缺的铱基材料(IrO₂)。钌基催化剂(RuO₂)虽具备高活性与成本优势,在强酸性环境中易发生钌溶解和晶格氧流失,导致快速失效。

焦丽芳团队提出关键问题:能否同时提升RuO₂的催化活性与结构稳定性?传统应变工程往往顾此失彼——拉伸应变可稳定结构但降低活性,压缩应变提升活性却加速衰变。

研究要点

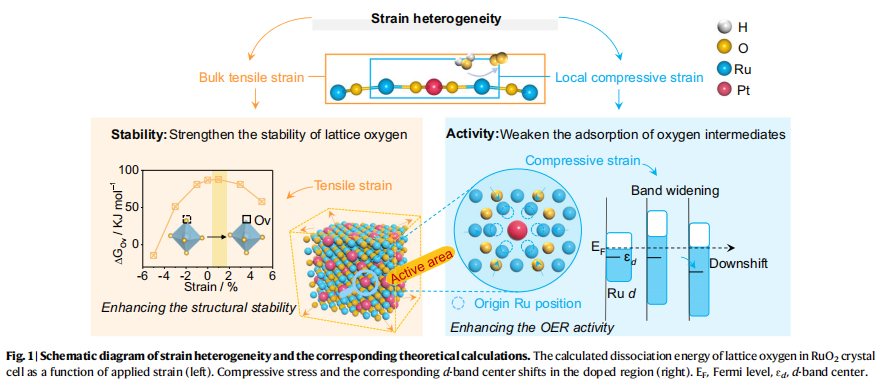

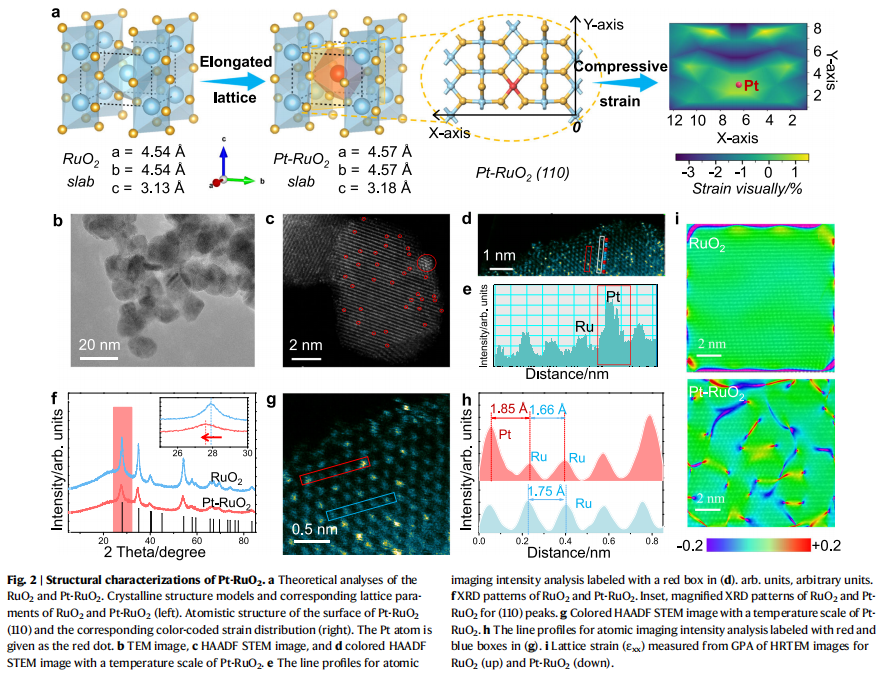

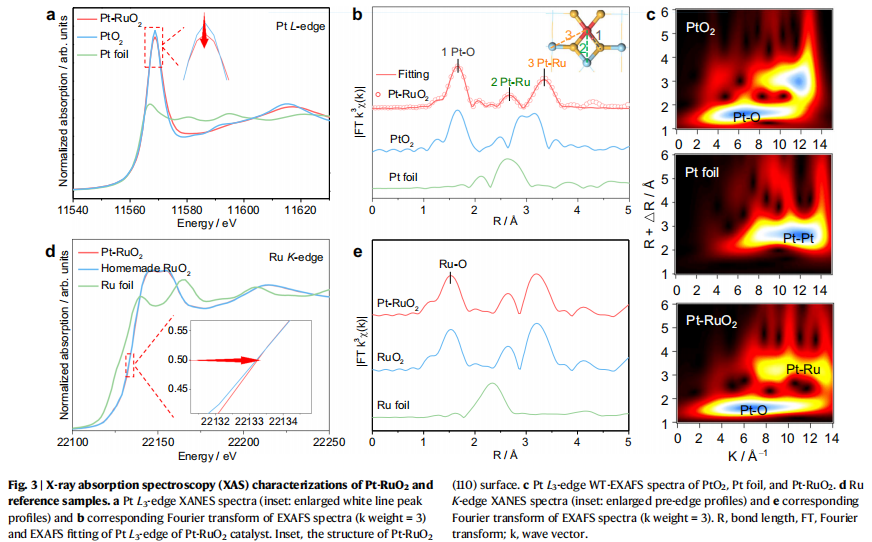

研究团队创新性地引入单原子铂(Pt)掺杂,在RuO₂晶体中构建了独特的“应变异质性”结构:

整体拉伸应变:Pt原子半径大于Ru,使RuO₂晶格膨胀,强化晶格氧键能,抑制结构坍塌(稳定性↑)

局部压缩应变:Pt原子挤压周围Ru原子,导致局域压缩,削弱氧中间体吸附能,加速反应动力学(活性↑)

双效应协同机制:

压缩应变区:d带中心下移,优化*OOH吸附

Pt配体效应:抑制晶格氧参与反应路径(LOM路径减少50%)

图文解析

研究结论

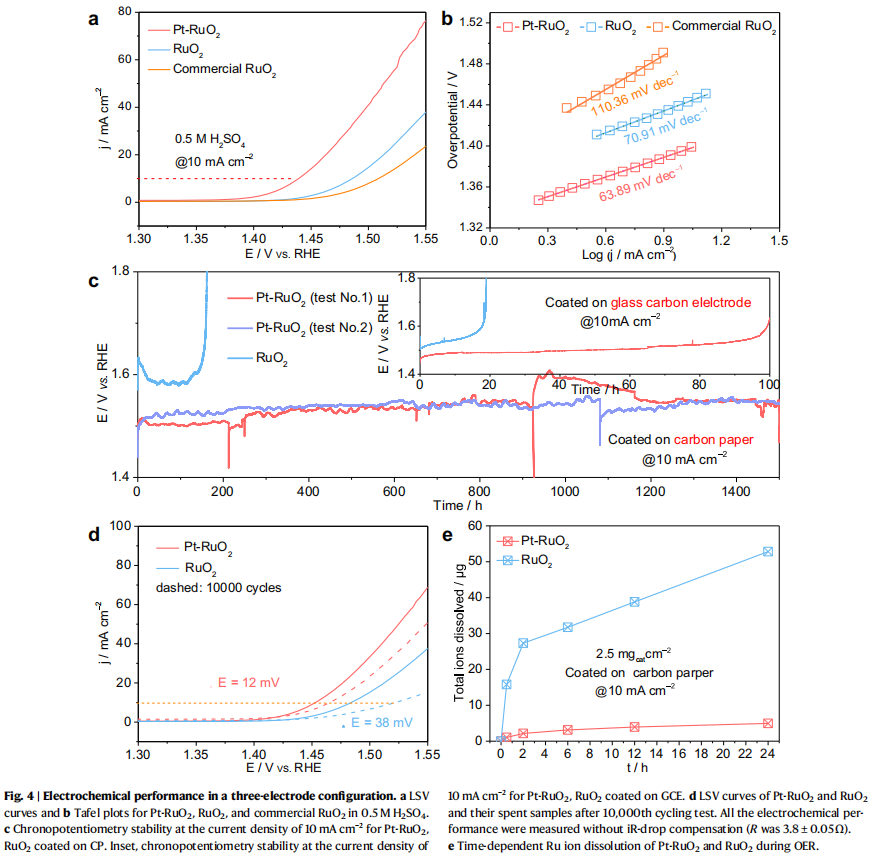

1.实验室测试

活性:酸性环境中过电位仅215 mV@10 mA/cm²(比纯RuO₂低35 mV)

稳定性:10 mA/cm²下稳定运行1500小时,衰减速率仅为27 µV/h(纯RuO₂的1/28)

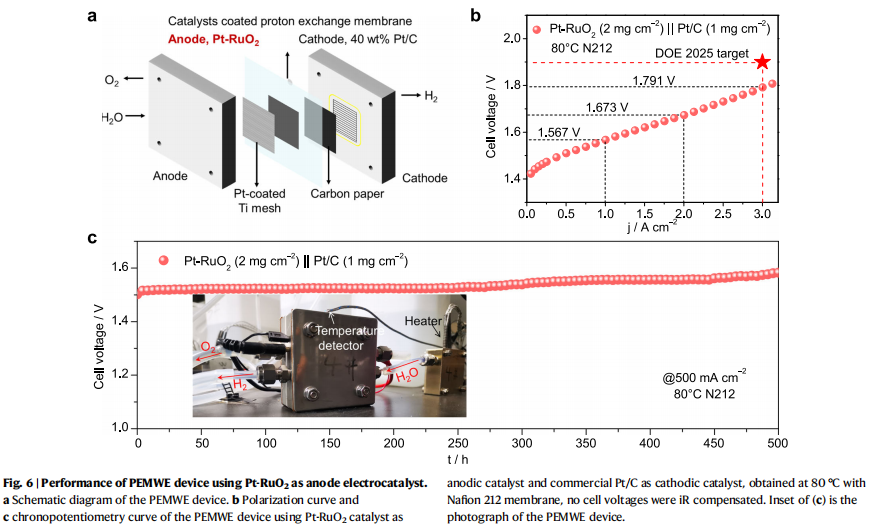

2.PEM电解槽实测(80°C)

达到3 A/cm²电流密度仅需1.791 V电压,超越美国能源部2025年目标(1.9 V@3 A/cm²)

500 mA/cm²下稳定运行超过500小时,电压无显著上升

3.机制验证与普适性

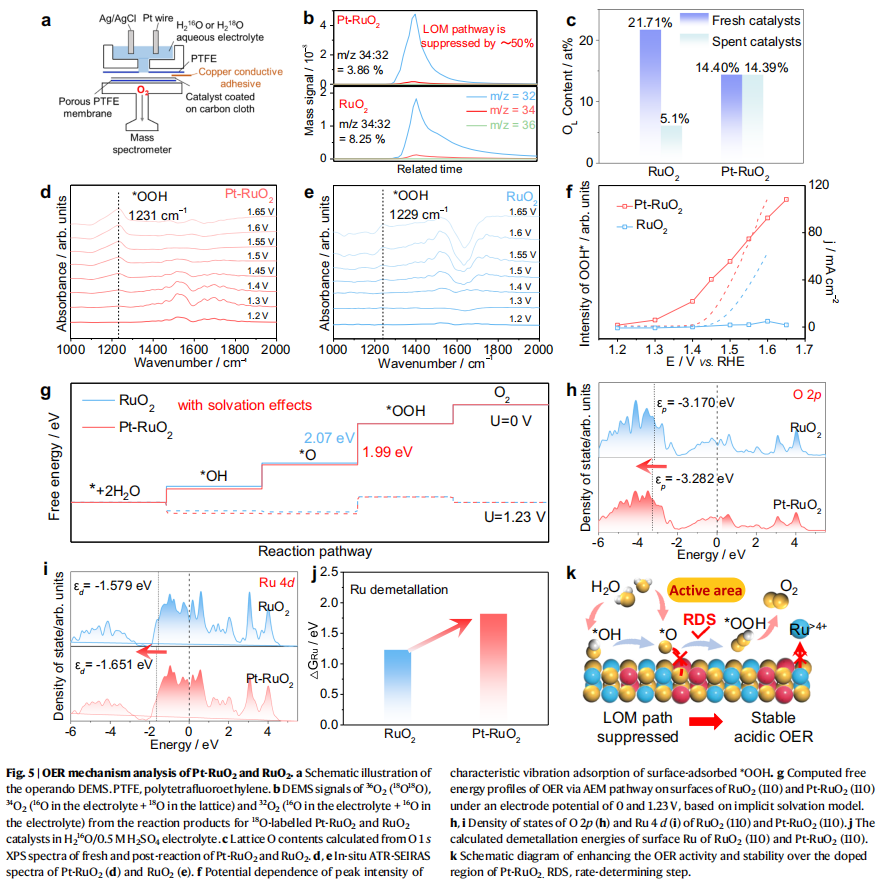

原位光谱追踪:

同位素示踪(DEMS):证实Pt-RuO₂中晶格氧参与路径(LOM)减少50%

红外光谱:检测到关键*OOH中间体,确认吸附演化机制(AEM)主导

理论计算:

DFT模拟:压缩应变区反应能垒降低0.08 eV

电子结构:Ru的d带中心下移0.072 eV,优化中间体吸附

策略普适性:

成功拓展至铼(Re)、铜(Cu)掺杂体系,均实现性能提升

为设计“无铱”催化剂提供新范式

该研究通过单原子掺杂诱导应变异质性,首次在RuO₂中实现活性与稳定性的协同提升,解决了酸性OER催化剂的瓶颈问题。实际PEM电解槽性能达到产业化指标,为降低绿氢成本奠定基础。

未来方向:

探索更多大原子半径掺杂元素(如金、银)

优化应变分布调控策略,进一步提升催化剂寿命

推动无铱催化剂在兆瓦级电解槽的应用验证

此项研究不仅为PEM电解水制氢提供了高性能催化剂解决方案,其“应变异质性”设计理念更可推广至其他能源转化催化体系。