来源:邃瞳科学云

第一作者:林光亮

通讯作者:焦丽芳

通讯单位:南开大学

论文DOI:10.1002/ange.202506215

全文速览

近日,南开大学焦丽芳教授团队在Angewandte Chemie International Edition期刊发表题为“Regulation of Relay Catalytic Mechanism for Efficient Methanol Oxidation Reaction”的研究论文。该研究提出了一种“接力催化”新策略,通过构建异质结界面调控界面活性物种分布,来诱导关键反应中间物种 *CHO 的迁移,从而优化反应路径,实现高效催化甲醇氧化反应。

背景介绍

MOR 是典型的多质子耦合电子转移反应,过程包括甲醇吸附、O-H/C-H 键断裂,以及最终 *CHO 中间体与OH⁻的偶联。由于甲醇和OH⁻均具有路易斯碱性,理想的催化剂需要具备双路易斯酸位点,以同时调控它们在界面的分布,促进反应顺利进行。

镍基催化剂因成本低、甲醇吸附能力强且对C-H键活化性能优异而备受关注,但其氢氧根吸附能力不足,成为性能瓶颈。碳化钼(Mo2C)具有可调的OH⁻吸附能,有利于*CHO中间体的偶联,同时其低析氧活性可减少副反应,是理想的助催化组分。基于此,我们通过电化学原位构建 NiOOH–Mo2C 异质结,实现界面甲醇与OH⁻的协同调控,从而优化反应路径,显著提升 MOR 性能。

本文亮点

1. 原位电化学阻抗谱、原位拉曼光谱及密度泛函理论模拟揭示了 MOR 的原子尺度催化活性机制,明确了由异质界面主导的活性位点。

2. 原位 ATR-FTIR 光谱与理论模拟相互印证,表明 NiOOH–Mo2C@C 异质结通过甲醇与OH⁻的差异化吸附能,有效调控两种反应物在电化学界面的分布。

3. 动力学同位素效应实验、原位表征与迁移能垒计算相结合,证明界面氢氧根浓度梯度驱动*CHO中间体从NiOOH向Mo2C表面迁移,有力验证了通过空间解耦反应步骤实现的接力催化机制。

图文解析

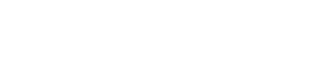

图1. 催化剂结构和形貌表征。

该研究首先合成Ni-Mo2C@C作为预催化剂。形貌分析显示,Ni-Mo2C异质结以颗粒形式(~10 nm)均匀负载在三维碳骨架上。XRD与HRTEM结果证实异质结构的形成。XPS与Ni K-edge XANES/EXAFS测试进一步揭示,Mo2C的引入有利于Ni 位点的平均价态升高,同时Ni–O键强度减弱,从而有利于催化剂表面重构。

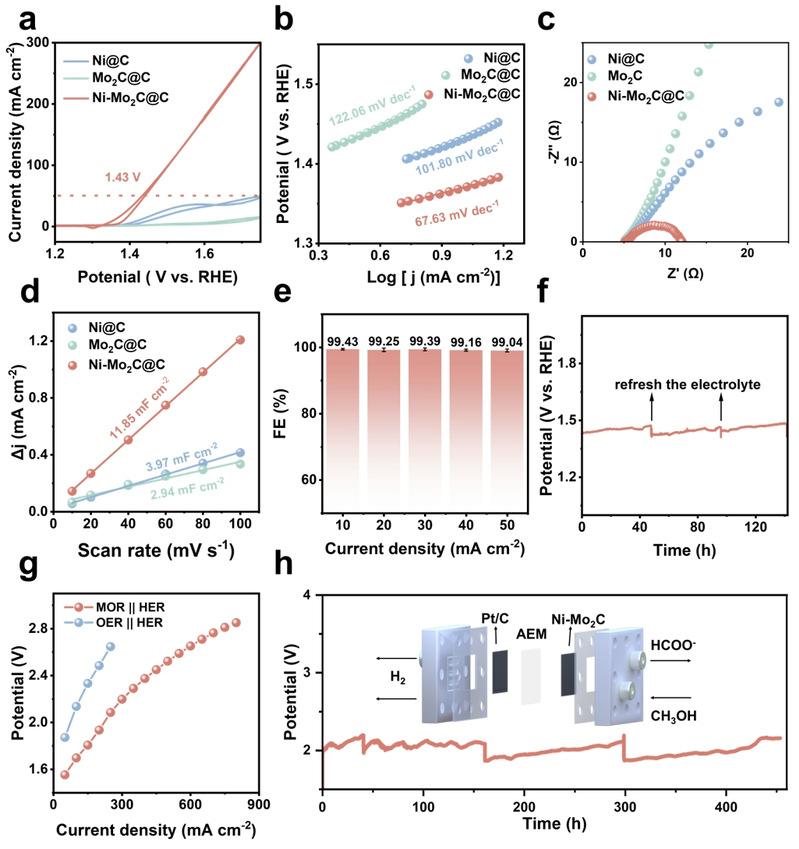

图2. MOR 电催化性能。

电化学测试结果表明,Ni-Mo2C@C在MOR氧化反应(MOR)中展现出卓越的活性和优异的稳定性。Tafel斜率、电化学双层电容(Cdl)、电化学阻抗谱(EIS)测试均表明,形成异质结后电化学活性表面积显著增加,电荷转移电阻降低,从而提升了催化活性。通过计时电位法在 10–50 mA cm-2电流密度下测得的甲酸盐产物法拉第效率(FE)接近 100%,表明其具有很高的选择性。Ni–Mo2C@C 在组装流动池测试中仅需 1.93 V 即可达到 200 mA cm-2,比传统 OER 降低22.2%,且长达 450 小时保持高稳定性。

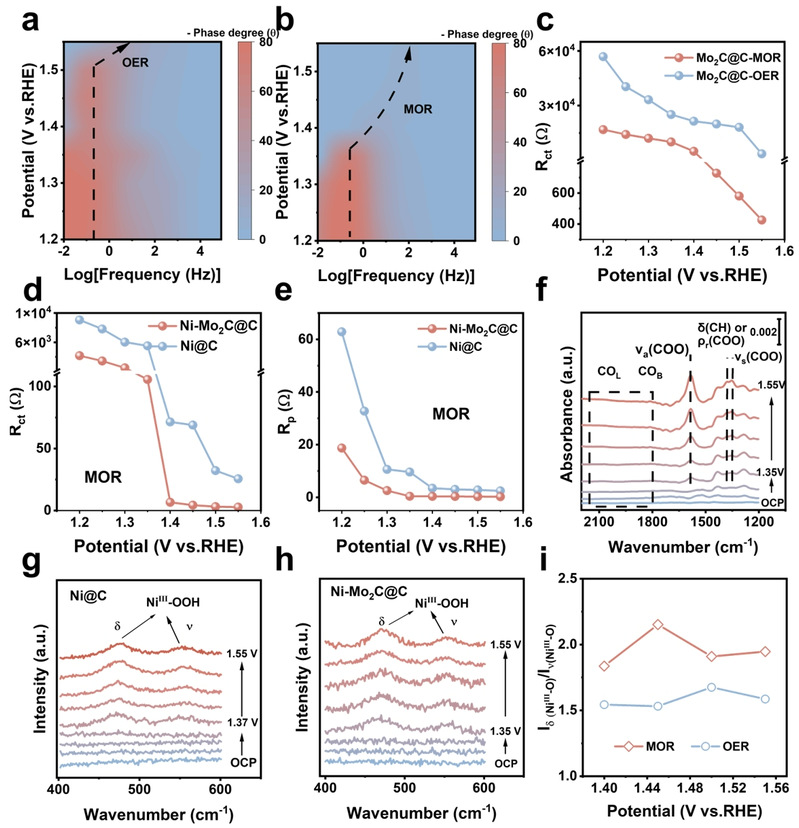

图3. 催化剂活性相表征

原位阻抗谱以及原位红外,原位拉曼结果表明催化剂在电化学过程中会原位重构形成真实活性相NiOOH-Mo2C参与催化反应,并且Mo2C的引入可以促进Ni位点的重构。值得注意的是,单独的NiOOH MOR活性较弱,而单独的Mo2C基本不发生MOR。

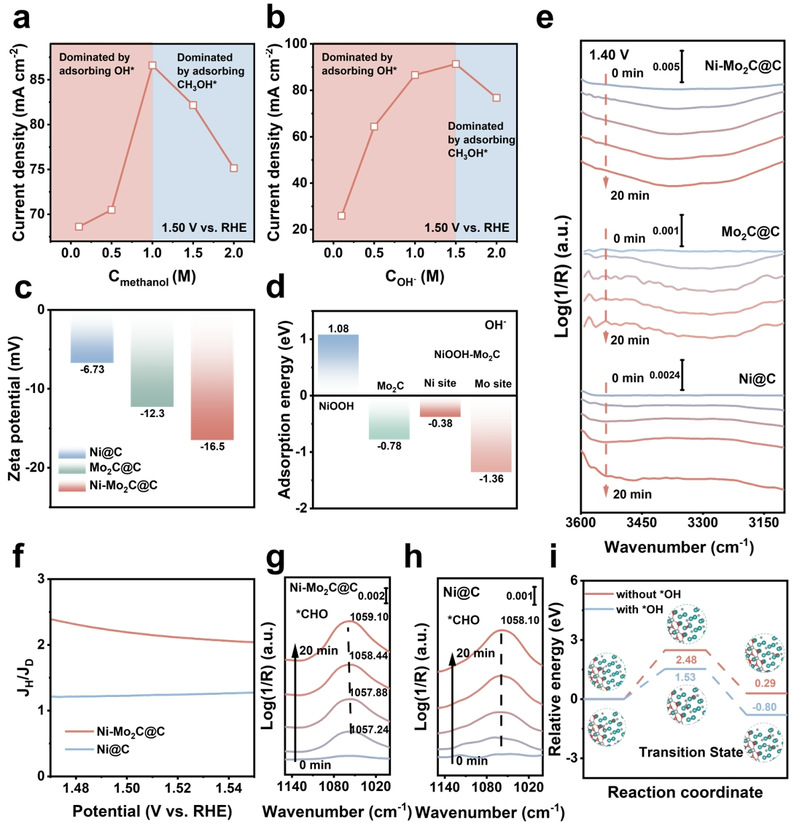

图4. 调控电化学界面关键反应物种以及揭示接力催化路径

Zeta电位、红外光谱以及吸附能计算结果表明,对甲醇吸附能力较弱,因此难以启动反应;而纯 Ni@C 对 OH⁻的吸附能力有限,限制了耦合反应的进行,导致活性偏低。NiOOH–Mo2C 异质结通过空间分布的“分工合作”解决了这个问题——Ni 位点活化甲醇,Mo 位点富集OH⁻。两者协同作用,使反应物更容易接近,显著降低了反应能垒,从而大幅提升了MOR 效率。

KIE 实验结果显示,异质结表面 O–H 键断裂为速率决定步骤,而在 Ni@C 表面,*CHO 与 OH⁻的偶联反应则为速率决定步骤。结合原位红外光谱与 *CHO 迁移能垒计算发现,Mo2C 表面的 OH⁻富集能够诱导 *CHO 从 NiOOH 向 Mo2C 表面迁移,从而促进二者偶联生成产物。

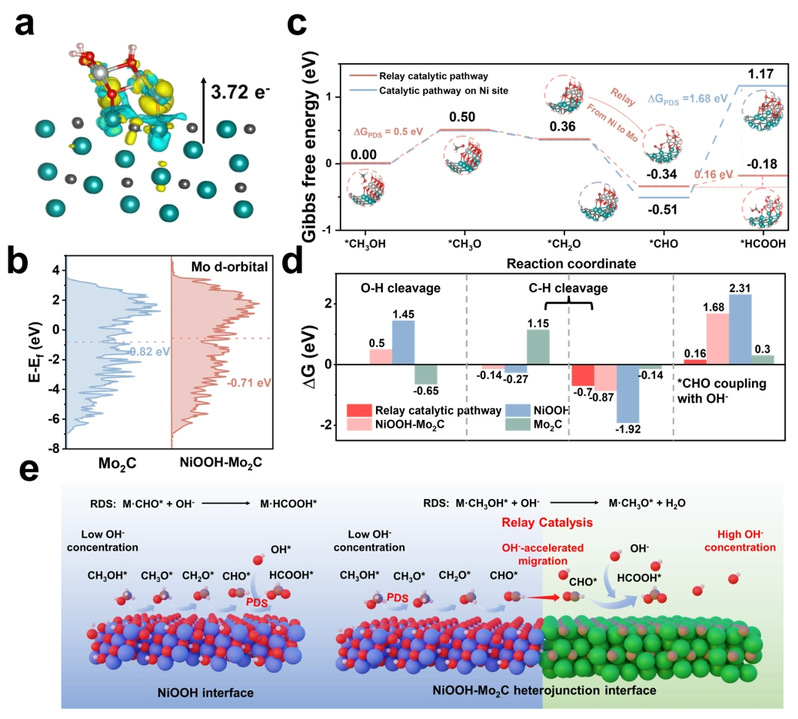

图5. 理论计算解析NiOOH-Mo2C接力催化MOR机理

差分电荷密度以及d带中心计算表明形成异质结后有利于Mo2C聚集吸附OH⁻。反应吉布斯自由能图揭示了,接力催化路径大大降低了最后一步耦合反应的热力学能垒(1.68 eV → 0.16 eV),决速步因此变成甲醇的O-H键断裂反应,与KIE结果一致。

总结与展望

本研究表明,电化学原位构筑的 NiOOH–Mo2C@C 异质界面能够实现对界面反应物动态过程的精确调控,揭示了一种协同接力催化机制,从根本上优化了甲醇氧化反应路径。通过结合原位振动光谱、电化学阻抗谱和 DFT 计算的系统研究发现,引入 Mo2C 后,催化剂表面的 OH⁻浓度显著增强,从而促进 *CHO 中间体的迁移,触发独特的接力机制,大幅降低 *CHO 与 OH⁻偶联生成 HCOOH 的热力学能垒。由此,决速步由该偶联反应转移至初始的 O-H 键断裂,显著提升了 MOR 性能。本研究揭示了一种合理的界面工程策略,通过精确调控电化学界面物种分布来优化催化反应路径,凸显了异质界面接力催化机制在显著提升有机小分子氧化电催化效率中的关键作用。

课题组介绍

焦丽芳教授课题组简介:主要研究方向聚焦于能源的高效储存与电催化转化,包括质子交换膜(PEM)电解水制氢,有机小分子氧化耦合制氢,高比能钠离子电池关键电极材料,开发高能电解液、设计新型固态电解质等。焦丽芳,南开大学化学学院教授,博士生导师。国家杰出青年科学基金获得者,国家重点研发计划项目氢能专项首席科学家。获天津市自然科学一等奖(第一完成人),第十八届中国青年女科学家奖。担任Battery Energy 副主编,eScience,Chinese Chem. Lett.期刊编委,中产协静电纺专委会副主任委员,天津市储能学会理事。在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.,Chem. Soc. Rev.,Adv. Mater.,Nat. Coummun.等期刊上发表SCI论文320余篇,总引用30,000余次,H因子92。