来源:生化环材人

实现具有卓越功率密度的快充钠离子电池(SIBs)是下一代电动汽车面临的关键挑战,目前碳质负极被认为是最接近商业化且技术最成熟的选择,但其倍率性能仍受限。

2025年9月3日,南开大学焦丽芳、王庆伦团队合作在Advanced Materials期刊发表题为“Fast-Charging and Long-Cycle Sodium-Ion Batteries Enabled by an Ultra-Stable Carbon Anode”的研究论文,南开大学Jiang Honglei、Sun Zhiqin为论文共同第一作者,王庆伦、焦丽芳为论文共同通讯作者。

DOI:10.1002/adma.202509953

为解决传统碳结构中离子传输缓慢和界面不稳定的瓶颈问题,该研究设计了一种通过在中空碳球(HCS)表面引入g-C₃N₄电子惰性层构建的分级结构负极材料(CN@HCS)。该结构不仅促进Na⁺扩散,还有效抑制副反应,同时实现电子的选择性筛选。因此,该材料表现出卓越的倍率性能,即使在高达40 A g⁻¹的电流密度下仍保持高性能,并在40 000次循环中展现出显著的循环稳定性,容量衰减可忽略不计。最终,全电池可在0.1小时内实现快速充电,并提供长达1小时的放电时间,同时实现21 600 W kg⁻¹(cathode+anode)的高功率密度。该研究在开发先进SIBs负极材料方面取得了重要进展。

全球变暖推动的能源转型正在将汽油动力系统的主导地位转向更可持续的电能框架。由于钠资源地理分布广泛且与现有锂离子电池制造基础设施兼容,钠离子电池(SIBs)已成为电网级储能应用中技术上可行且经济上具有竞争力的候选者。SIBs的成本效益使其成为有前景的动力源。为充分实现这一潜力,提升其快充动力学性能变得至关重要。主要挑战在于开发具有极快速Na⁺存储和释放能力的负极材料。碳基负极材料因其经济可行性和环境可持续性而在储能系统中获得广泛认可。然而,传统碳负极中Na⁺的缓慢插层/脱出动力学限制了其倍率性能,阻碍了快充钠离子全电池的实际应用。

实际上,关注提升碳负极中Na⁺存储的电压平台区域有望解决上述问题,这在先前研究中归因于表面驱动的电容吸附或扩散控制的插层机制。负极材料的快充能力直接受离子扩散性和电子导电性影响,如下列公式所示:t =λ/ nDi

Na⁺在材料内的扩散时间(t)取决于扩散长度(λ)和扩散系数(Di)。同时,有效Na⁺扩散系数(Deff)取决于本征扩散系数(D₀)、负极材料的孔隙率(ε)和多孔曲折度(τ):Deff= D₀ε/τ

基于此,研究人员设计了一种典型的三维(n=3)碳负极,其特征为中空多孔结构,旨在缩短扩散长度,从而提高本征D₀,进而优化Na⁺的Deff。此外,多孔结构结合高比表面积和缺陷,有助于提升倍率性能。该结构增强了反应动力学,但也揭示了孔隙率与副反应之间的权衡。值得注意的是,它可能在初始循环中引发不可逆反应,导致初始库仑效率较低(ICE < 50%)。因此,必须进一步降低多孔曲折度(τ)以应对这些挑战。

为解决上述与碳负极相关的挑战,一种潜在的策略是增强有序结构组分。石墨相氮化碳(g-C₃N₄)作为一种典型的半导体,仅由C和N原子组成,已在能量存储与转换领域得到广泛应用。近期研究集中于提升g-C₃N₄的Na⁺存储性能。尽管该材料中sp²杂化的C/N原子产生了N–C=N活性位点和π共轭体系,可实现高效的电荷转移,但其较低的电导率和较弱的Na⁺亲和力限制了其作为独立负极的应用。然而,这些特性使其成为碳基负极表面人工界面层的理想选择。g-C₃N₄的轻质特性有助于保持能量密度,而其π–π堆叠通过有序结构促进电解质渗透。值得注意的是,其面内孔道能选择性阻挡对离子,从而同时抑制副反应并促进均匀固体电解质界面(SEI)的形成。

该研究采用了一种高倍率g-C₃N₄@中空碳球(CN@HCS)负极用于快充钠离子全电池。该结构设计实现了0.1小时内的快速充电,同时保持长达1小时的稳定放电时间,且库仑效率(CE)接近100%。具体而言,具有g-C₃N₄电子惰性层的中空结构加速了Na⁺的扩散,进而促进了氟代碳酸乙烯酯(FEC)的高效分解,从而形成均匀致密的SEI。该SEI层有效抑制副反应并阻挡电子渗透,从而防止不可逆反应发生。正如预期,CN@HCS负极表现出卓越的循环稳定性,在40000次循环后容量衰减可忽略不计,并在高达40 A g⁻¹的电流密度下仍保持102 mAh g⁻¹的可逆容量。该研究可能为实现Na⁺存储的长期稳定性和高效率提供有价值的策略。

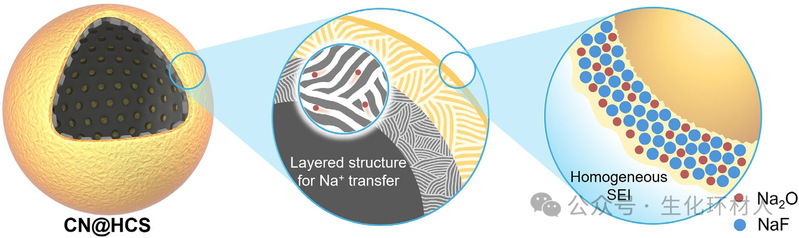

示意图1. 所设计的CN@HCS负极机理示意图。g-C₃N₄通过外延生长并随后包覆在HCS上形成CN@HCS。其主要目的是降低原始HCS的多孔曲折度并优化FEC的利用率,从而在SEI中获得更高的NaF含量,进而增强动力学性能并获得卓越的稳定性。

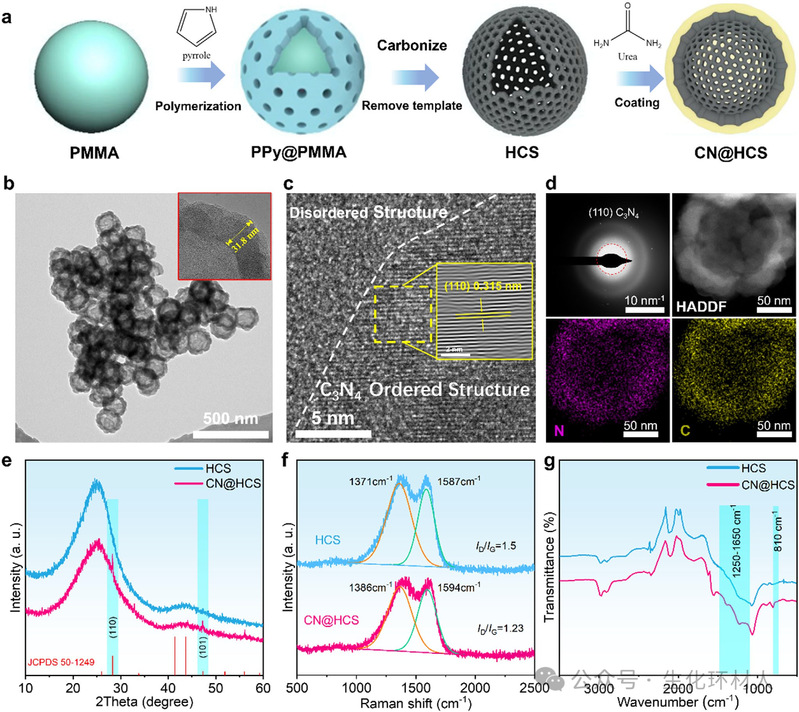

图1. a) CN@HCS的制备过程。b) CN@HCS的TEM图像,插图为厚度展示。c) HRTEM及放大的逆快速傅里叶变换图像。d) SAED及N和C元素的元素分布图。e) HCS和CN@HCS的XRD图谱。f) HCS和CN@HCS的拉曼光谱。g) HCS和CN@HCS的FT-IR谱图。

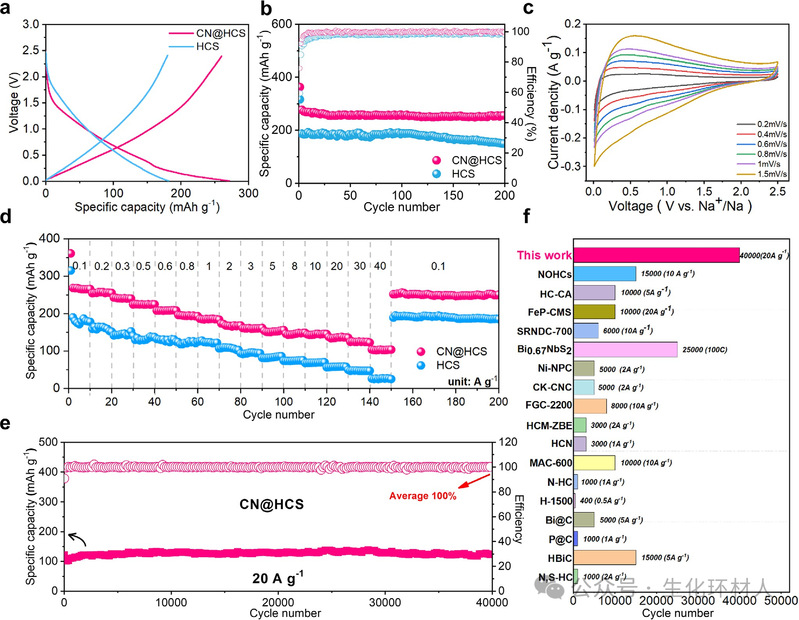

图2. 电化学性能评估。a) HCS和CN@HCS在0.1 A g⁻¹下的GCD曲线和b) 200次循环性能。c) CN@HCS在0.2 mV s⁻¹至1.5 mV s⁻¹扫描速率下的CV曲线。d) HCS和CN@HCS在0.1至40 A g⁻¹不同电流密度下的倍率性能。e) 在20 A g⁻¹下进行40 000次循环的长周期测试。f) 与先前报道相比,本工作中的CN@HCS负极在可逆Na⁺存储方面表现出卓越的循环寿命和倍率性能。

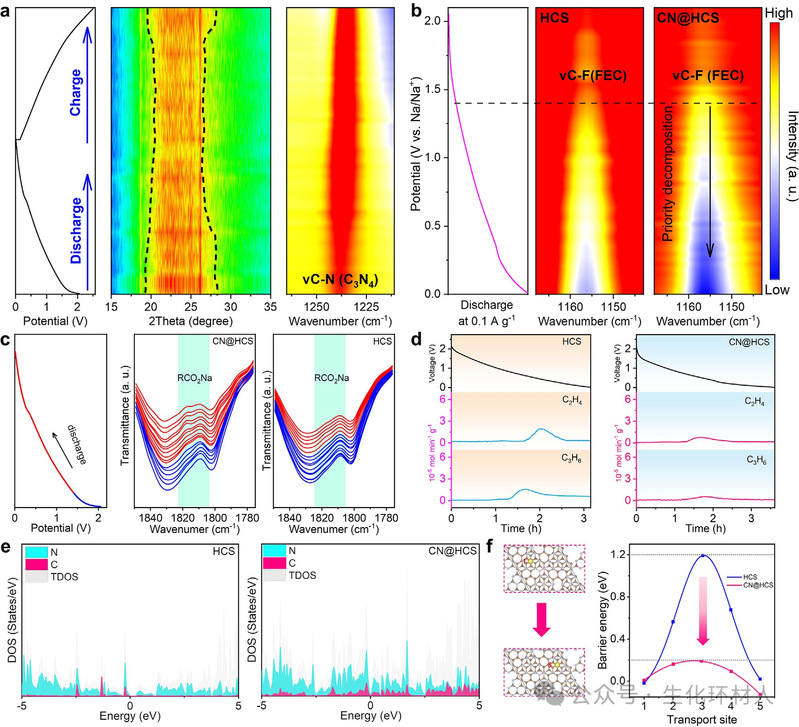

图3. a) CN@HCS负极在初始循环中(002)衍射峰的原位XRD图谱和C─N键的FT-IR谱图。b,c) HCS和CN@HCS电极在初始放电过程中C─F键及聚-或低聚(碳酸乙烯酯)物种的原位FT-IR谱图。d) 通过原位DEMS实验测量的气体释放。e) HCS和CN@HCS电极的态密度。f) CN@HCS中Na⁺传输路径,以及HCS和CN@HCS的传输能垒。

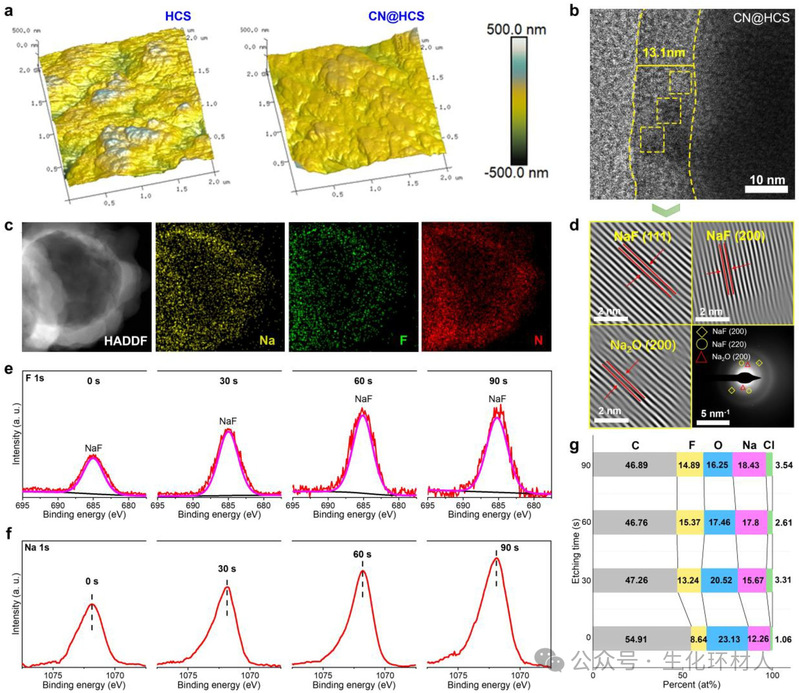

图4. 循环后HCS或CN@HCS负极上SEI的表征。a) 循环后HCS和CN@HCS电极的3D形貌AFM图像。b) CN@HCS负极的TEM图像。c) CN@HCS负极的HADDF和EDS元素分布图。d) CN@HCS的SEI中含无机成分的HRTEM图像和SAED图谱。CN@HCS负极上SEI的高分辨率XPS谱:e) F 1s和f) Na 1s。g) 不同刻蚀时间后CN@HCS负极上SEI的C、F、O、Na和Cl信号原子比的时间演化。

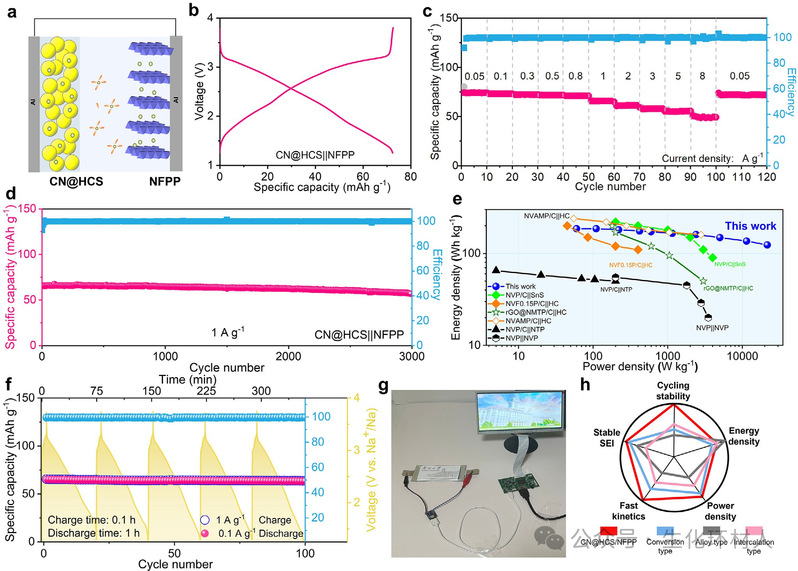

图5. a) CN@HCS||NFPP全电池示意图。b) CN@HCS||NFPP全电池在0.05 A g⁻¹下的充放电曲线。c) 在0.05至8 A g⁻¹不同电流密度下的倍率性能。d) 在1 A g⁻¹下进行3000次循环的长周期性能。e) CN@HCS||NFPP全电池与其他报道的全电池配置对比。f) 充电电流密度为0.1 A g⁻¹,放电电流密度为1 A g⁻¹下的性能。g) 由CN@HCS||NFPP软包电池供电的7英寸液晶显示屏(LCD)展示。h) 采用不同负极的全电池整体性能评估。

总之,该研究开发的CN@HCS负极在碳酸酯基电解质中实现了超长循环寿命和卓越倍率性能。g-C₃N₄在HCS表面的热沉积降低了过高的比表面积,有效屏蔽结构缺陷,从而抑制了不良的电极/电解质副反应。CN@HCS中g-C₃N₄的存在有效促进FEC的吸附和还原,形成均匀、坚固且富含无机物的SEI层,减少了电解质消耗并提高了FEC利用率。此外,丰富的π共轭电子体系和g-C₃N₄中的负电荷中心为电荷传输提供了充足且快速的迁移通道。合理设计的CN@HCS作为SIBs负极,在酯基电解质中表现出卓越的电化学性能,使CN@HCS||NFPP全电池在1 A g⁻¹下经过3000次循环后每圈衰减率低于0.4%,展现出卓越的循环稳定性。此外,该电池在快速充电(0.1小时)和慢速放电(1小时)方面具有潜在应用前景,且库仑效率接近100%。该研究为推进基于超长循环碳酸酯电解质的SIBs碳基负极的发展提供了新的见解。