来源:水系凝胶

作者信息:Yang Dong, Honglu Hu, Ping Liang, Linlin Xue, Xiulin Chai, Fangming Liu, Meng Yu & Fangyi Cheng

摘要:水系锌基电池虽受到电化学储能领域的广泛关注,但在低温环境下仍面临电解液冻结与动力学迟缓的难题。本文综述了设计抗冻水系锌电解液的关键参数,首先阐述不同锌盐的溶解与溶剂化行为基础,重点分析阴离子及添加剂对盐溶解度、离子扩散及冰点的影响。随后聚焦于阳离子-阴离子-溶剂相互作用的复杂结构与能量学。我们评估了提升低温电解液性能的主流策略,探讨了锌阳极沉积与剥离动力学及各类阴极材料的电荷存储特性。此外,本文审视了当前面临的挑战,并展望了锌电池耐寒水系电解液配方领域的未来研究方向。

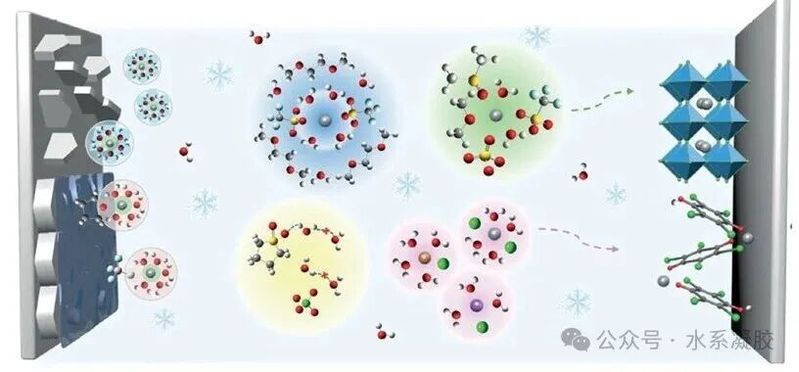

图1:常见锌盐的结构与解离。

a, 锌盐的骨架结构。b, 常见锌盐的晶体结构。c,锌盐及其对应离子对的计算解离能。d、Zn²⁺-阴离子键长及Zn²⁺-Cl⁻、Zn²⁺-NO₃⁻、Zn²⁺-BF₄⁻、Zn²⁺-SO₄²⁻、Zn²⁺-ClO₄⁻、Zn²⁺-Ac⁻、Zn²⁺-CF₃SO₃⁻、Zn²⁺-TFSI⁻等配合物的分子内键长计算结果。密度泛函理论中采用B3LYP泛函结合6-311+G(d,p)基组进行几何优化和能量计算。

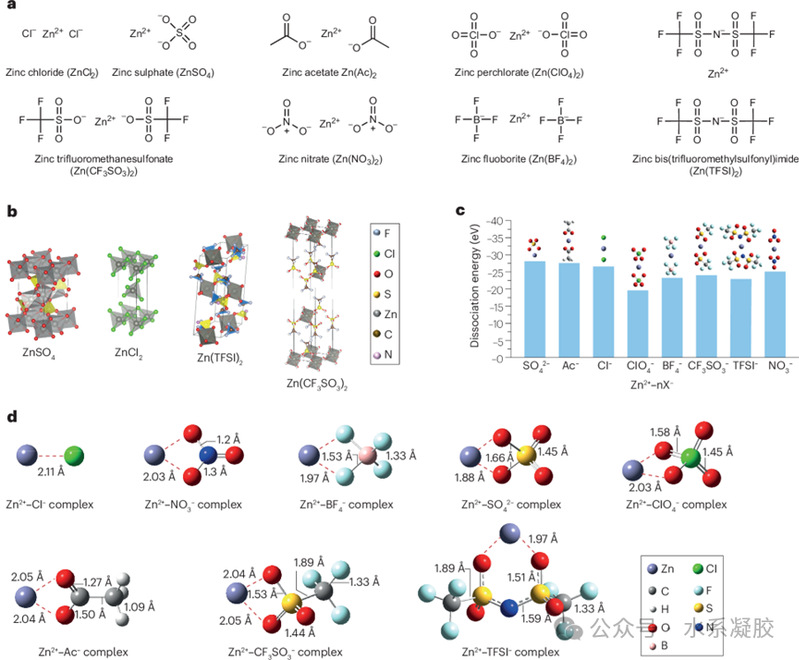

图 2:热力学描述符与Zn²⁺溶剂化行为的相互作用。

a, 含锌盐阴离子的静电势(ESP)分布图,显示阴离子负电荷最强的区域。b,低温电解质中水分子及有机共溶剂的静电势分布图。c,锌离子-阴离子簇的高占据分子轨道(HOMO)与低占据分子轨道(LUMO)能量分布。d、锌电解质中主要组分间相互作用示意图及近似能量。元素颜色标识:H,白色;C,灰色;O,红色;S,黄色;Zn,深灰色;Cl,绿色;F,天蓝色;P,橙色;B,粉色;N,深蓝色。TFSI⁻,双(三氟甲磺酰)亚胺。

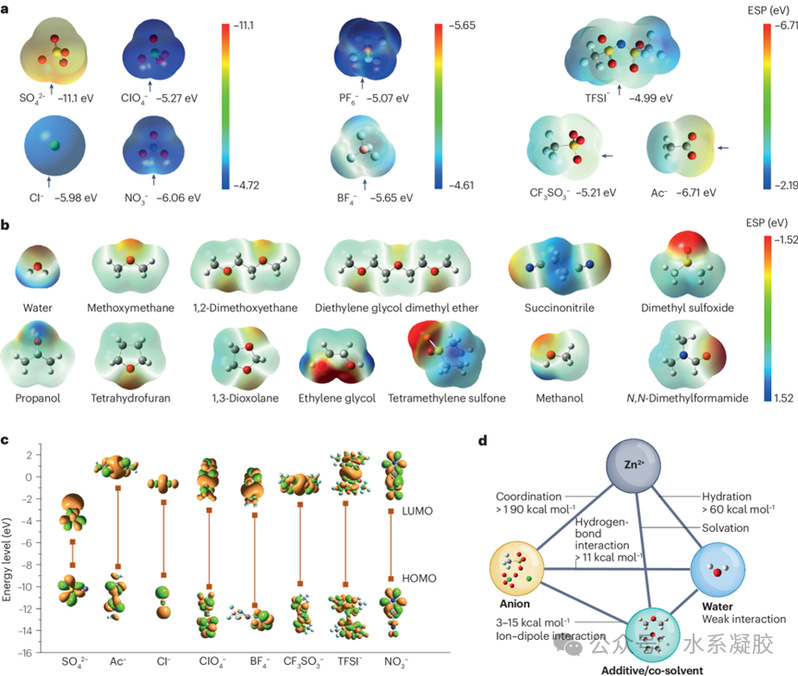

图 3:低温策略对水电解质整体及局部溶剂化构型的影响与体现。

a, 零度以下混沌水分子转化为六方冰(Ih)。b, 锌盐浓度对电解质中溶剂分离离子对(SSIP)、接触离子对(CIP)及聚集体(AGG)中Zn阳离子-单阴离子相互作用的影响,以及从低温(T)到室温(rt)的变化趋势。c、引入有机共溶剂,使其在溶剂化鞘层中与Zn²⁺形成键合。高极性且具有高古特曼供体数(DN)的有机分子参与锌离子初级溶剂化鞘层,继而通过低剂量促进低温条件下定制化多层溶剂化结构的形成。d、通过氢键受体剂或无序化阴离子破坏水分子间氢键(HBs)的示意图。降温诱导水分子有序排列,促进水中弱/中强度氢键(WHB和MHB)网络向强氢键(SHB)网络转化。e、高熵电解质熵主导的局部与整体溶剂化构型示意图,以及吉布斯自由能(G)、焓(H)、熵(S)与凝固温度(Tf)之间的关系。电解质结构由离子与分子多样性及溶剂化效率共同决定。

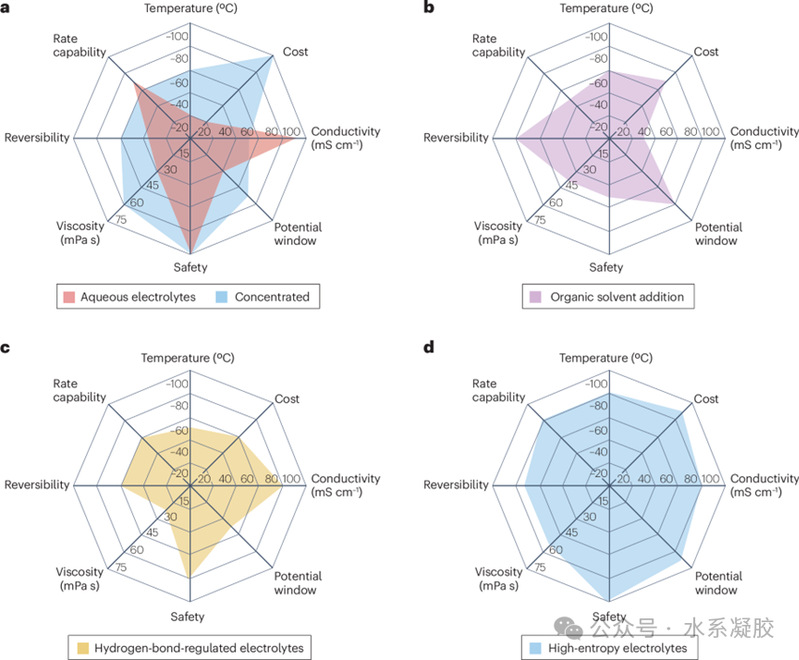

图4:低温水系电解质不同设计策略关键参数的多角度比较。

锌常规电解质与浓缩电解质的径向图(a部分),以及添加有机溶剂的电解质(b部分)、氢键调控电解质(c部分)和高熵水系电解质(d部分)。

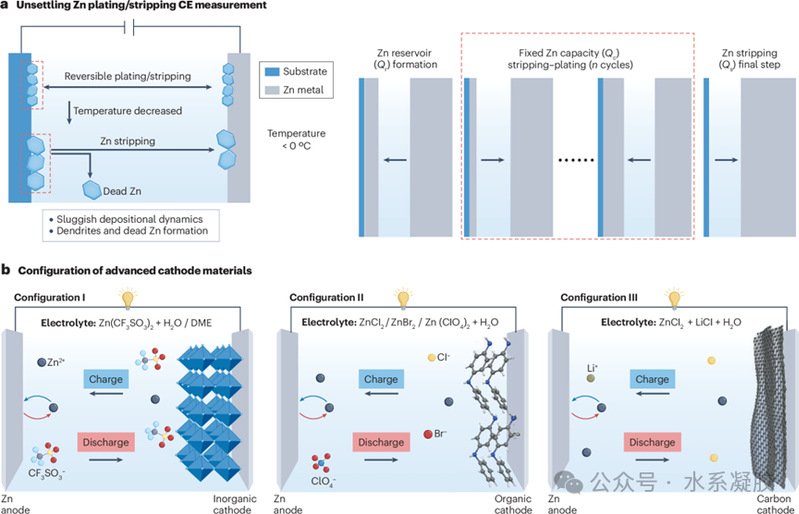

图5:电解液与电极材料的低温相容性。

a,低温对锌沉积及库仑效率(CE)测量的影响示意图(采用预活化法)。箭头指示锌电镀方向。左侧区域中,虚线框标记基底上沉积的锌层。右侧区域中,虚线框内为固定容量下n次重复锌电镀-剥离循环。b,锌基电池不同阴极材料的配置方案。其中:配置I为无机阴极材料与添加有机溶剂的非浓缩水溶液电解质组合;配置II为锌阳极与有机阴极在浓缩ZnCl₂、ZnBr₂或Zn(ClO₄)₂电解质中的耦合;配置III为采用碳阴极与高熵电解质的锌-空气电池。红色与蓝色曲线箭头分别指示放电与充电过程中Zn²⁺离子的迁移方向。DME,1,2-二甲氧基乙烷。

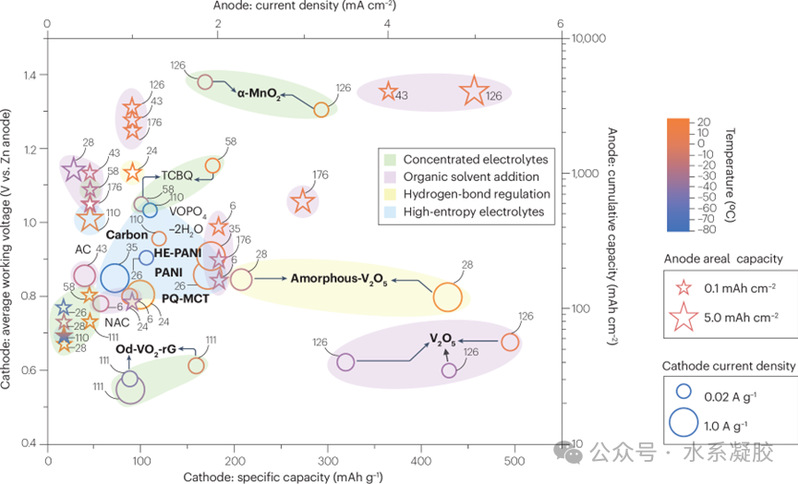

图6:电解液与电极材料的低温相容性。

阴极分析数据基于比容量(底部x轴)、平均工作电压(左y轴)和电流密度(圆形相对直径)。所报告的锌阳极性能基于镀锌和剥锌过程的电流密度(顶部x轴)、累积容量(右y轴)和面积容量(星形相对大小)进行评估。电池工作温度范围由右侧热力图标示。AC:活性炭;NAC:氮掺杂活性炭; Od-VO2-rG,缺氧石墨烯修饰二氧化钒;PANI,聚苯胺;HE-PANI,高熵电解质聚苯胺阴极;PQ-MCT,菲啰啉醌大环三聚体;TCBQ,四氯苯醌。

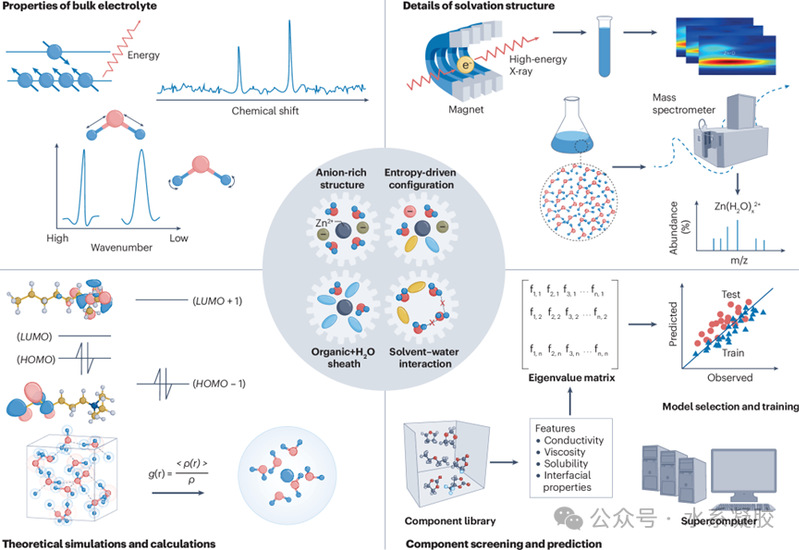

图7:锌电池低温电解液关键表征与预测技术综述。

为表征电解质本体的性质,核磁共振光谱通过化学位移揭示电解质组分的局部环境与相互作用;而红外光谱则在特征波数下探测溶剂(如H₂O)的振动与官能团,从而揭示不同温度下的结构动力学特性。为解析溶剂化结构,可采用扩展X射线吸收精细结构光谱与质谱技术表征锌离子的溶剂化结构,阐明影响低温离子传输及电池性能的配位环境与相互作用动力学。分子轨道理论计算则提供电解质的热力学特性,如电化学氧化还原稳定性。分子动力学模拟可提供溶剂与离子扩散的动力学信息,而径向分布函数g(r)(g(r) = <ρ(r)>/ρ,其中ρ(r)为距参考Zn²⁺原子距离r处的目标原子局部密度;ρ为目标原子平均密度)则揭示簇密度随距离的变化规律,从而揭示溶剂化壳层的构型。为筛选适用电解质并预测其特性,可结合机器学习与组分库识别关键特征,如导电性、粘度、溶解度及界面特性,以满足低温应用需求。

结论与展望:研究锌盐电解质的固有特性对于开发先进的耐低温水系锌电解质至关重要(图7)。当前针对低温水系电解质的研究主要集中于提高盐浓度及引入有机共溶剂以破坏氢键网络。通过调控水分子间氢键相互作用来提升RZBs的低温性能与工作范围尚未得到充分研究。设计HEE结构以加速低温动力学同样前景广阔,但仍处于起步阶段。需借助光谱技术(如拉曼、傅里叶变换红外、核磁共振、质谱、X射线光电子能谱或吸收光谱,以及这些技术的组合)深入理解电解质化学特性,方能揭示锌盐对水-氢键体系的多重影响机制。(如拉曼、傅里叶变换红外、核磁共振、质谱、X射线光电子能谱或吸收光谱,以及其组合)来揭示锌盐对水-氢键网络、溶剂化构型、离子-分子相互作用、电解质能学及电极界面的多重影响。

低温条件下电解质盐易发生析出,而二价锌离子的高解离能障及其小半径特性,限制了锌盐在零度以下环境的溶解度。Zn²⁺的溶剂化结构影响锌离子(簇)的迁移与扩散、溶剂化与脱溶剂化能障,进而决定后续锌沉积及(脱)插层行为。锌盐在水电解质中的溶解与配位对系统能量学及电池性能具有深远影响。利用单电荷多原子阴离子锌盐易解离的特性,可在宽温度范围内增强电解质中的离子迁移率,并调控Zn²⁺配位结构,从而诱导形成有效的固体电解质界面以稳定锌负极。此外,锌盐的水合物形态虽未被讨论,但可能在很大程度上决定加工成本和溶解度,因此在电解液制造中应予以考虑。此外,用于破坏水中氢键的无序化阴离子能显著降低水系电解液的冰点,同时提升电导率。因此亟需开发新型电解液配方,以实现锌负极的均匀镀覆/剥离及高容量输出。水系电解液与阴极的兼容性作为另一关键性能决定因素,其作用机制尚未完全阐明。有机材料在低温条件下实现质子插入与提取,有望克服无机阴极随温度变化产生的动态滞后与结构不稳定问题。此外,通过定向设计单原子及单簇催化剂,可望拓展锌空气电池的应用温度范围。

我们同时强调亟需建立科学可靠的标准化测试指南,涵盖温度范围、电流密度、循环寿命、容量保持率及电化学效率等指标,以客观评估低温电解液与电池性能。密度泛函理论计算与分子动力学模拟能显著深化我们对电解液本体及界面电化学功能的理解,尤其在原子尺度锌盐溶解与溶剂化行为,以及多组分间相互作用方面具有重要价值。在研究溶解、溶剂化和扩散等复杂动力学过程中,亟需应用机器学习技术,从海量差异化电解液特性中识别关键描述符,从而指导设计兼具优异离子导电性和抗冻性的电解液。机器学习获得的洞见将通过跨组分预测性能建模优化电解液配方,从而加速发现适用于低温环境的新型材料。综上所述,探索含有有机阴离子的新型锌盐、双组分或三元盐体系,以及盐类与混合溶剂的组合方案,有望为RZB电池的跨学科研究与创新开辟广阔前景。

文章标题:Dissolution, solvation and diffusion in low-temperature zinc electrolyte design