来源:电芯前沿

研究背景

锂金属电池(LMBs)因其高理论容量和低电化学电位被认为是下一代高能量密度电池的关键技术。然而,锂金属与常规有机电解质之间会发生严重的副反应,导致锂枝晶生长、SEI破裂、库仑效率下降等问题。传统高浓度电解质(HCEs) 和局部高浓度电解质(LHCEs)虽能提升界面稳定性,但仍受限于盐溶解度低、粘度高、离子迁移数有限等问题。

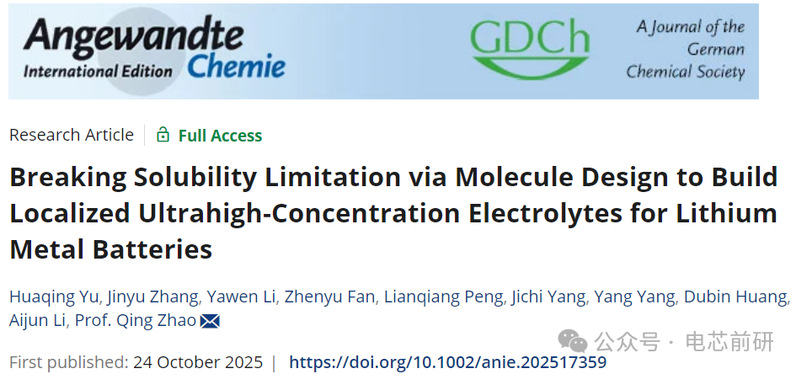

研究简介

基于此,南开大学赵庆团队通过精密的分子设计,成功突破了锂盐的溶解度限制,制备出一类名为“局部超高浓度电解质”(LUCEs)的新型电解液体系,从而构建了Li⁺与溶剂摩尔比高达1.8的LUCEs。研究团队选择具有多个醚氧原子配位点的溶剂(MODL和TMM),为多个Li⁺提供结合位点;同时,选用具有低空间位阻和弱配位能力的稀释剂TFF,其关键作用在于屏蔽“2Li⁺-1溶剂”结构中Li⁺之间的静电斥力,从而稳定了传统意义上不稳定的超高浓度配位结构。

该成果以“Breaking Solubility Limitation via Molecule Design to Build Localized Ultrahigh-Concentration Electrolytes for Lithium Metal Batteries”为题发表在Angew. Chem. Int. Ed.上。

研究内容

1. LUCEs的设计与构建

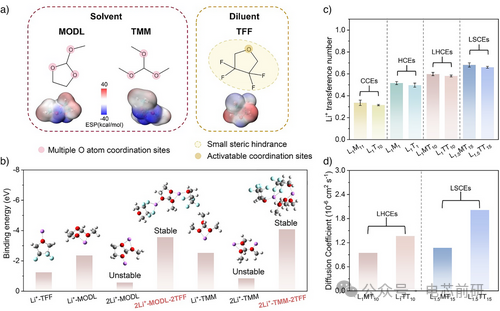

选择MODL和TMM溶剂,它们具有多个醚氧原子,可提供多个Li⁺配位位点。选择TFF作为稀释剂,其具有低空间位阻和可激活的弱配位能力,能屏蔽Li⁺之间的静电排斥,稳定“2Li⁺-1溶剂”结构。DFT计算与实验证明了TFF的引入显著降低了2Li⁺-Sol结构的结合能,使其从不稳定变为稳定。

2. 离子传输性能

LUCEs表现出最高的Li⁺迁移数和较高的Li⁺扩散系数,优于CCE、HCE和LHCE。同时Sand's时间延长,有助于抑制锂枝晶生长。

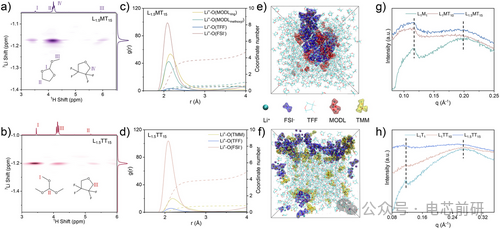

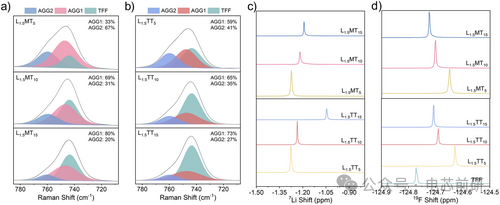

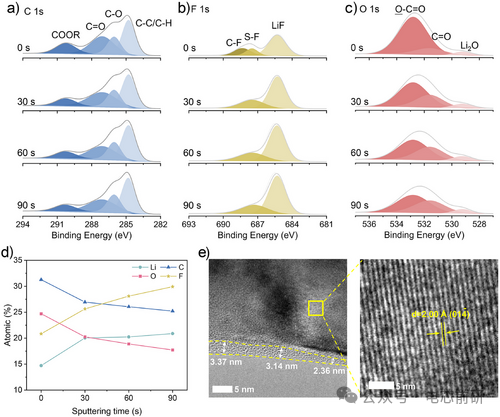

3. 溶剂化结构与稀释剂作用机制

TFF通过“空间接近效应”较弱地参与到Li⁺溶剂化结构中,起到屏蔽静电排斥作用。结果证实LUCEs中自由溶剂几乎消失,溶剂化结构以AGG为主,有利于形成无机丰富的SEI/CEI。同时,LUCEs形成的SEI更薄、更富含LiF等无机成分。而且CEI也具有梯度结构,内层富含无机物,外层含有机物。

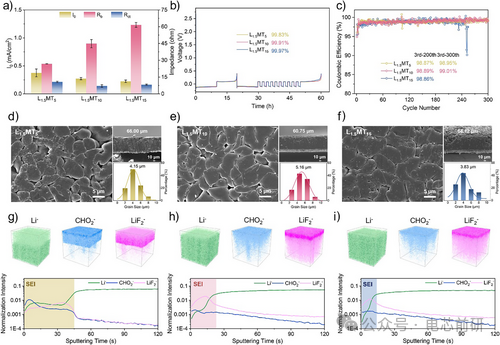

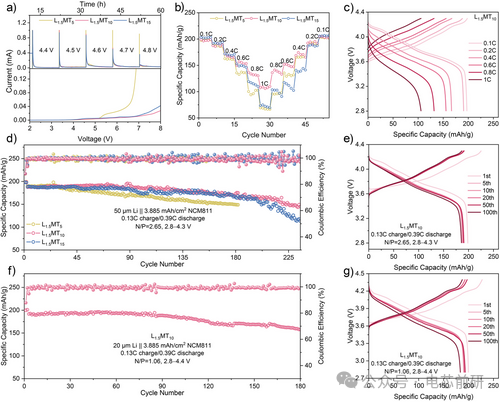

4. 电化学性能

LUCEs在4.4 V高电压下仍能稳定循环,适用于NCM811和LiCoO₂等高电压正极。在贫锂、高负载、低N/P比的苛刻条件下,电池循环200圈次容量保持率为80%。

图1. LUCEs的设计原理与离子传输优势。a) 选择具有多配位位点的MODL和TMM作为溶剂,选择具有低空间位阻的TFF作为稀释剂。分子下方列出了相应的静电势分布图。白色、青色和红色球体分别代表H、C和O原子。b) 不同溶剂化结构的结合能,表明TFF稀释剂能够稳定LUCEs中的2Li+-溶剂结构。c) 各类电解质的锂离子迁移数对比。误差棒来源于两次平行实验。d) LHCEs与LUCEs的锂离子扩散系数对比。

图2. 稀释剂在LUCEs中的切片与稳定作用。a) L₁.₅MT₁₅电解质和b) L₁.₅TT₁₅电解质的¹H−⁷Li HOESY谱图。通过分子动力学模拟获得的c) L₁.₅MT₁₅电解质和d) L₁.₅TT₁₅电解质的径向分布函数与配位数。e) L₁.₅MT₁₅电解质和f) L₁.₅TT₁₅电解质的MD模拟快照,展示了代表性溶剂化结构。基于MODL的g)和基于TMM的h)电解质的SAXS图谱,其中对比测试了HCEs(L₁M₁, L₁T₁)、LHCEs(L₁MT₁₀, L₁TT₁₀)和LUCEs(L₁.₅MT₁₅, L₁.₅TT₁₅)。

图3. 不同稀释剂比例下LUCEs的光谱表征。a) 基于MODL和b) 基于TMM的LUCEs在S-N-S弯曲振动峰(~710–785 cm⁻¹)区域的拉曼光谱,以及相应的分峰拟合曲线与各溶剂化结构占比。c) 基于MODL(上图)和基于TMM(下图)LUCEs的⁷Li NMR谱图,以及d) 其¹⁹F NMR谱图。

图4. MODL基LUCEs对锂负极的界面动力学与稳定性研究。a) 通过对称Li||Li电池的Tafel曲线和电化学阻抗谱获得的交换电流密度、体相阻抗和电荷转移阻抗。误差棒来源于三次平行实验。b) 通过Aurbach方法测试的锂沉积/剥离库仑效率,以及c) Li||Cu半电池的长循环性能。d) L₁.₅MT₅、e) L₁.₅MT₁₀和f) L₁.₅MT₁₅电解液中铜箔上锂沉积的俯视图(左)、截面图(右上)及相应的晶粒尺寸分布(右下)。g) L₁.₅MT₅、h) L₁.₅MT₁₀和i) L₁.₅MT₁₅电解液中沉积锂表面形成SEI的TOF-SIMS三维视图(上)及代表性二次离子碎片的深度分布图(下)。

图5. 采用MODL基LUCEs的高压Li||NCM811锂金属电池的电化学性能。a) 通过Li||NCM811全电池的恒压极化测试(上图)和Li||Al半电池的线性扫描伏安测试(下图)获得的电解液氧化稳定性。b) 采用三种MODL基LUCEs的LMBs倍率性能,及c) 使用L₁.₅MT₁₀电解液对应的恒电流充放电曲线。d) 采用三种MODL基LUCEs的循环性能与库仑效率,及e) 使用L₁.₅MT₁₀电解液对应的恒电流充放电曲线。(b-e)中的电压范围为2.8-4.3 V。f) 在更高充电电压(2.8-4.4 V)下使用L₁.₅MT₁₀电解液的循环性能与库仑效率,及g) 对应的恒电流充放电曲线。(a-e)和(f-g)中的LMBs分别使用50μm和20μm厚锂箔。(b-g)中所有电池均采用面容量为3.885 mAh cm⁻²的正极,并首先以0.13 C进行两次化成循环。

图6. NCM811正极表面形成的CEI组成与形貌分析。(a-d) XPS分析:不同溅射时间下的C 1s a)、F 1s b)、O 1s c)谱图及相应的原子比例分析d)。e) 循环后NCM811正极的TEM图像,其中CEI层厚度用黄色虚线标出(左图),正极内部晶格结构表征见右图。所有正极样品均在完全放电状态下进行表征,取自使用L₁.₅MT₁₀电解液的Li||NCM811全电池在0.13 C倍率下循环5次后的电池。

文献链接:

Breaking Solubility Limitation via Molecule Design to Build Localized Ultrahigh-Concentration Electrolytes for Lithium Metal Batteries.