来源:清深储能

第一作者:Hou Zhichen、Wang Wanying

通讯作者:程方益

通讯单位:南开大学

论文DOI:10.1002/anie.202521113

成果简介

超高Ni层状氧化物是一类前景广阔的高能量密度正极材料,但在循环过程中存在严重的结构退化问题,这主要归因于不可逆相变和界面不稳定性。尽管已有大量研究聚焦于六方(H)相变,但中间的单斜(M)相在调节晶格应变和实现有序脱锂方面起着关键却常被忽视的作用。由于体相与表面降解相互关联,在超高Ni正极中稳定M相仍然颇具挑战。

2025年11月23日,南开大学程方益(国家杰青)团队在Angewandte Chemie International Edition期刊发表题为“Reversible Monoclinic Transition Buffering and Stepwise Uniform Delithiation in Ni‐Rich Layered Cathodes”的研究论文,南开大学Hou Zhichen、Wang Wanying为论文共同第一作者,程方益为论文通讯作者。

研究简介

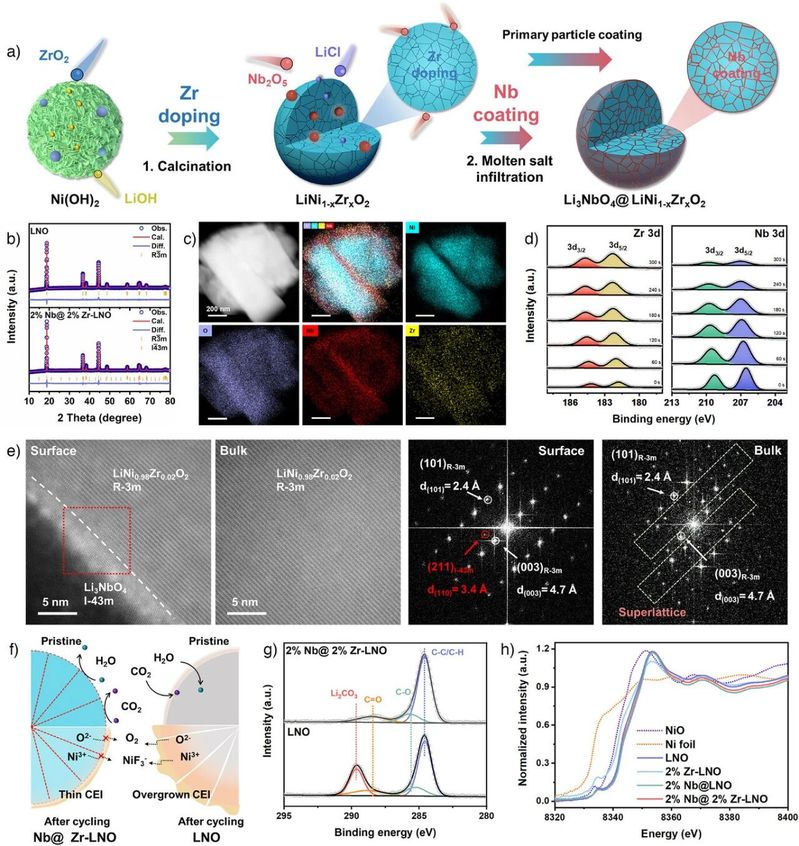

该研究通过结合锆(Zr)掺杂和Li₃NbO₄包覆来稳定LiNiO₂,其中Zr掺杂通过形成Li/Ni超晶格抑制各向异性晶格畸变,而Li₃NbO₄包覆则为初级颗粒提供均匀保护。这种双重修饰有效抑制了M相内NiO₆键长/键角的离散分布,减轻了Jahn-Teller活性,并建立了一个可逆相变缓冲层;该缓冲层能够适应晶格应变,引导温和的M↔H转换,从而作为结构桥梁确保连续的对称性恢复。修饰后的正极实现了逐步且均匀的脱锂过程,具有逐层Li分布,防止了材料分离成富Li区和贫Li区,并因此提供了增强的循环稳定性以及降低的电压衰减。该工作表明,M相工程是开发兼具高能量密度和长寿命稳定性的超高Ni正极的一种富有前景的策略。

超高镍(Ni ≥ 90%)层状氧化物因其高理论容量(>275 mAh g⁻¹)和工作电压(约3.8 V vs. Li⁺/Li)而成为一类备受关注的高能量密度正极材料。在脱锂过程中,层状富镍正极经历特征性的顺序相变(H1→M→H2→H3),同时伴随着镍的氧化和晶格应变的演变。当前研究主要集中于H2-H3相变,因为其在高压充电时对结构稳定性具有显著影响。然而,被忽视的是中间的单斜(M)相(在Li₁₋ₓNiO₂中,当x = 0.25~0.50时形成)在容量贡献和结构稳定性方面起着关键作用。M相通过可逆的氧层滑移和有序的锂/空位排列促进有序脱锂,缓解晶格应变,从而规避了直接H1→H2→H3转变路径相关的剧烈体积变化。然而,由于超高镍正极中更严重的结构退化,控制M相的热力学(包括其形成能及向H相转变的能垒)变得愈发具有挑战性;这些正极因体相和表面同时发生的降解而导致不可逆的容量衰减。体相不稳定性源于各向异性晶格应变,即过量的锂空位引发晶格畸变。反复的机械应力导致结构疲劳和晶内裂纹。与此同时,表面降解始于深度脱锂状态下高度氧化的Ni⁴⁺与电解液发生反应,导致晶格氧损失、过渡金属(TM)离子溶解以及结构向尖晶石/岩盐相转变。不均匀的锂离子传输进一步加剧了这种降解,从而形成了结构恶化的自放大循环。

为应对这些挑战,传统的稳定策略主要依赖于体相掺杂和表面包覆。其中,铆钉状构型的钙钛矿相掺杂已被证明能有效抑制晶格畸变,而多元素掺杂则能提升热稳定性并缓解晶格坍塌。然而,这些方法面临以下权衡:1)过量掺杂剂的引入会牺牲容量;2)第二相的形成导致界面不相容,引发晶格失配;3)多元素掺杂会加剧阳离子溶解和偏析。关键在于,仅靠掺杂无法完全解决表面降解问题——暴露的正极-电解质界面依然容易发生副反应。大多数包覆方法虽能保护二次颗粒表面,但难以均匀覆盖在高电压收缩过程中暴露的初级颗粒和晶界。虽然先进包覆技术能在初级颗粒表面形成致密包覆层以增强界面稳定性,并促进高电压循环过程中的锂离子传输,但这些技术往往需要复杂的多步合成流程和专用设备。此外,现有策略主要针对抑制H2-H3相变,而对中间M相——这个在脱锂早期阶段根本性调控晶格应变和锂离子传输行为的关键因素——却长期被忽视。若无有效调控,M相极易丧失其缓冲功能,加速不均匀脱锂过程并引发不可逆的H2-H3相变。因此,将M相作为结构和动力学调节器进行稳定化处理,对于提升超高镍正极在高电压工作条件下的循环性能至关重要。

该研究提出了一种结合Zr⁴⁺体相掺杂与Li₃NbO₄表面包覆的策略,以稳定LiNiO₂(LNO)正极的相变过程,特别是通过调控中间M相实现稳定化。高价态的Zr⁴⁺促进了局部Li/Ni超晶格的形成,这些超晶格作为结构支柱有效缓解了各向异性晶格坍塌。同时,Li₃NbO₄包覆层为初级颗粒提供了均匀一致的保护,确保了高电压工作条件下的界面完整性。M相的本质是菱方对称性经轻微单斜畸变而形成,这种结构能够弹性容纳应变,但前提是其对称性破缺和Jahn-Teller活性必须得到有效控制。通过稳定Ni-O键的键长和键角,这种双重修饰策略显著提升了M↔H相变的可逆性,使M相从潜在的不稳定源转变为有效的应变缓冲器。在动力学方面,稳定化M相中有序的锂/空位排列实现了逐步且空间均匀的锂离子脱出,有效抑制了可能导致相分离的富锂区和贫锂区的形成。因此,M相工程带来了双重效益:一方面通过调控晶格演变增强了结构韧性,另一方面通过逐步均匀脱锂改善了锂离子传输动力学。研究结果表明,优化的2% Li₃NbO₄@LiNi₀.₉₈Zr₀.₀₂O₂(2% Nb@2% Zr-LNO)正极将M相稳定化的优势转化为切实的电化学性能提升,包括维持平衡的固溶体反应路径、抑制锂分布不均引发的相分离,以及减轻晶格应力积累。最终,改性正极表现出优异的高电压耐久性(100次循环后4.6V下的电压衰减<40mV)、显著改善的热稳定性(相变降解延迟)和卓越的空气稳定性。此外,采用2% Nb@2% Zr-LNO正极与石墨负极组装的3.8Ah软包全电池在100次循环后仍能保持92.9%的容量。这些发现确立了M相作为连接晶格稳定性和锂离子传输的关键枢纽,为推进超高镍正极的发展提供了重要方向。

图文导读

图1. LNO和Nb@ Zr-LNO的结构表征。a) Nb@ Zr-LNO合成示意图。b) LNO和2% Nb@ 2% Zr-LNO的XRD图谱及Rietveld精修结果。c) 2% Nb@ 2% Zr-LNO的HAADF-STEM图像及元素分布图。d) 从2% Nb@ 2% Zr-LNO获得的Zr 3d和Nb 3d XPS谱图。e) 2% Nb@ 2% Zr-LNO的HAADF-STEM图像及相应的FFT图样。f) 空气暴露后LNO和2% Nb@ 2% Zr-LNO的对比降解示意图。g) 空气暴露7天后LNO和2% Nb@ 2% Zr-LNO的XPS C 1s谱图。h) 空气暴露7天后LNO和2% Nb@ 2% Zr-LNO的归一化Ni K-edge XANES谱图。

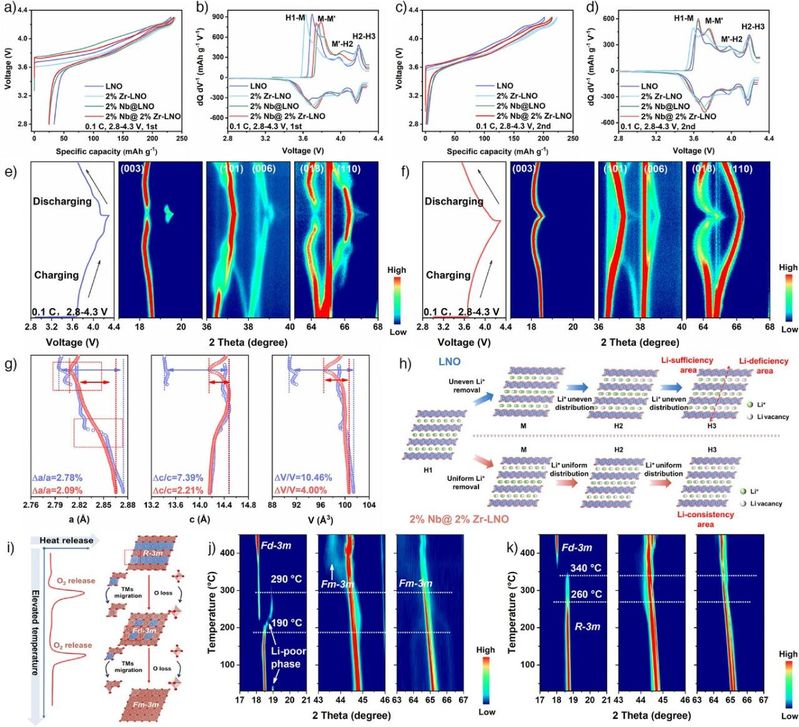

图2. 结构演变。a), b) 首圈和c), d) 第二圈的充放电曲线及相应的dQ dV⁻¹曲线。e) LNO和f) 2% Nb@ 2% Zr-LNO的电压曲线及原位XRD图谱等高线图。g) LNO(蓝色)和2% Nb@ 2% Zr-LNO(红色)在充电过程中晶格参数的变化。h) LNO在充电过程中的相分离演化机制,以及2% Nb@ 2% Zr-LNO的固溶体相演化机制。i) 富镍正极材料在加热过程中结构降解示意图。j) LNO和k) 2% Nb@ 2% Zr-LNO在4.3 V充电状态下,从25°C加热至450°C过程中的原位高温XRD二维等高线图。

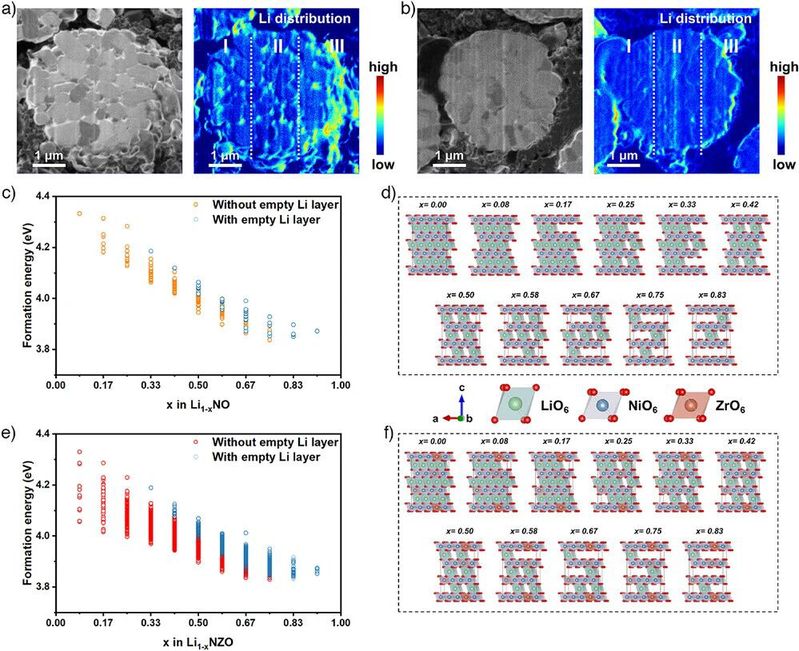

图3. Li分布。4.3 V充电状态下a) LNO和b) 2% Nb@ 2% Zr-LNO颗粒横截面Li分布的TOF-SIMS分析。c), d) LNO和e), f) Zr-LNO在不同脱锂状态下的形成能及对应的最低形成能结构。

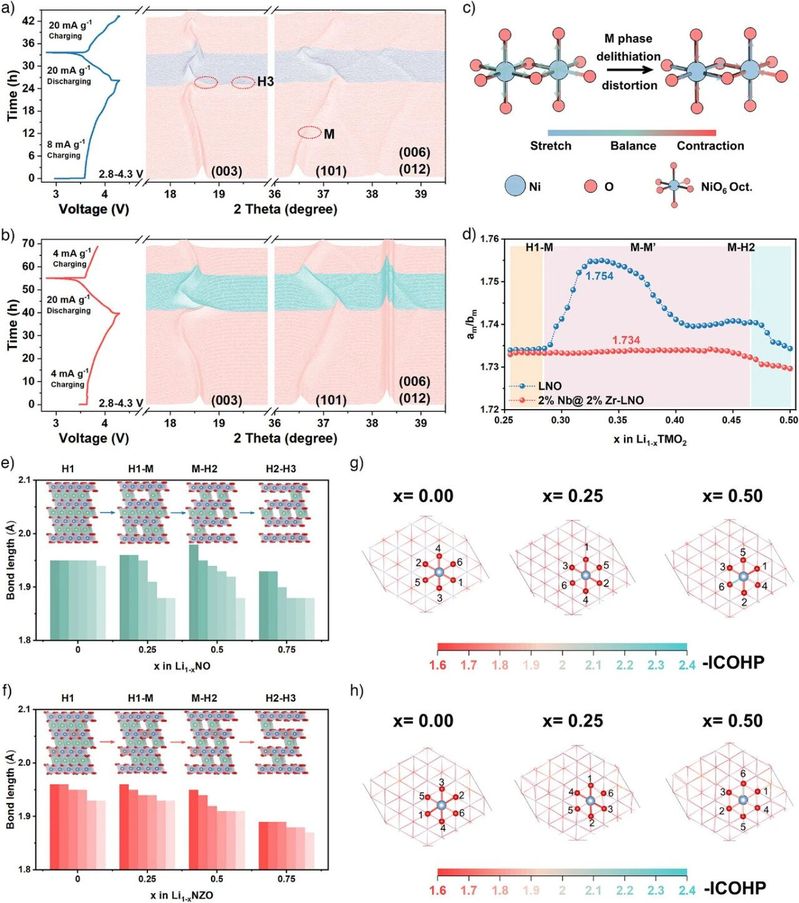

图4. 中间相。a) LNO和b) 2% Nb@ 2% Zr-LNO在准平衡条件下慢充电的电压曲线及原位XRD图谱。c) M相变过程中八面体畸变示意图。d) Li₁₋ₓTMO₂中x对应aₘ/bₘ晶格参数比值演变。e), g) LNO和f), h) 2% Nb@ 2% Zr-LNO在脱锂过程中平均Ni–O键长和-ICOHP的变化。

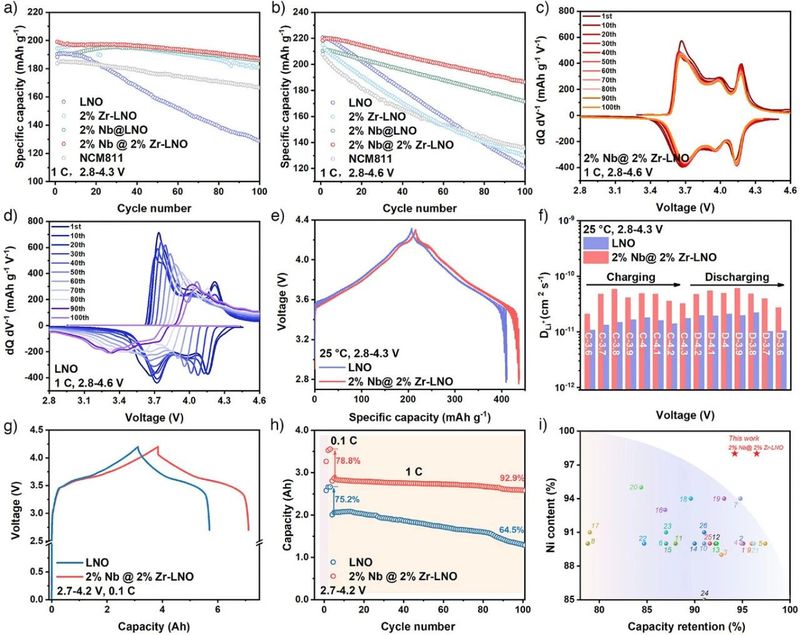

图5. 循环稳定性。a) 2.8–4.3 V和b) 2.8–4.6 V电压范围内,1 C倍率下2% Nb@ 2% Zr-LNO及对比样品的循环性能。c) 2% Nb@ 2% Zr-LNO和d) LNO在2.8–4.6 V电压范围内循环期间相应的dQ dV⁻¹分析。e) GITT曲线和f) 2% Nb@ 2% Zr-LNO与LNO中计算得到的Li⁺扩散系数。g) 2% Nb@ 2% Zr-LNO||石墨和LNO||石墨软包电池的充放电容量曲线及h) 相应的循环性能。i) 已报道富镍层状氧化物正极的Ni含量与容量保持率对比图。

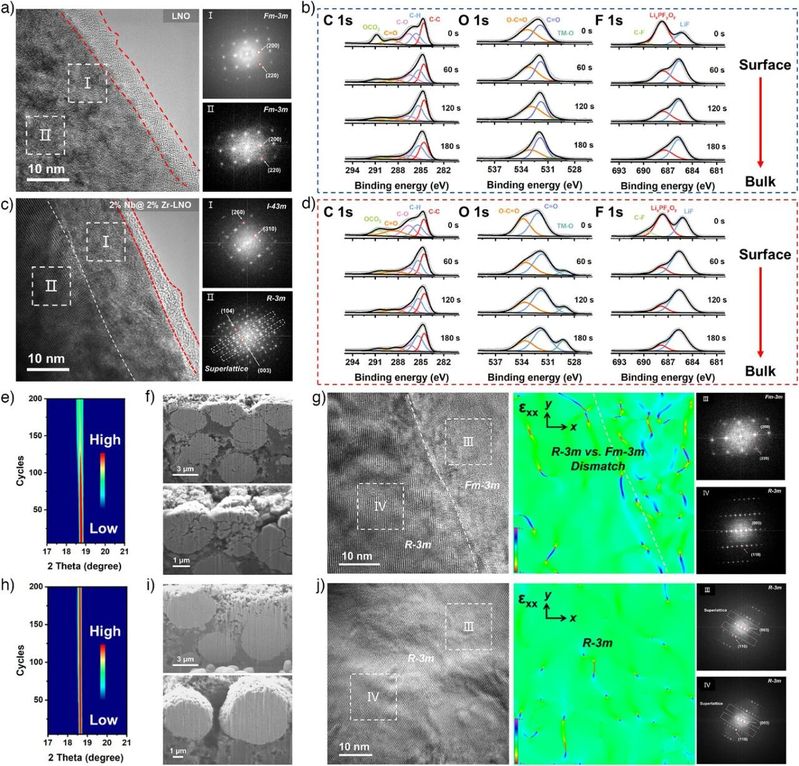

图6. 循环后结构演变。a) 第100次循环后LNO和c) 2% Nb@ 2% Zr-LNO近表面区域的HRTEM图像及相应的FFT图样。b) LNO和d) 2% Nb@ 2% Zr-LNO的C 1s、O 1s和F 1s XPS深度剖析谱图。e) LNO和h) 2% Nb@ 2% Zr-LNO在循环过程中的原位XRD分析。f) LNO和i) 2% Nb@ 2% Zr-LNO第100次循环后的横截面SEM图像。g) LNO和j) 2% Nb@ 2% Zr-LNO第100次循环后体相区域的HRTEM图像及相应的GPA和FFT图样。

总结与展望

总之,该研究证明通过Zr掺杂和Li₃NbO₄表面包覆实现的双重稳定策略,为缓解超高镍层状氧化物的结构降解和界面不稳定性提供了一条有效途径。通过稳定中间M相并实现针对晶格应变的可逆缓冲,改性正极保持了稳定的固溶体反应路径,并抑制了高电压下的相分离。第一性原理计算进一步验证了这种M相工程脱锂过程的热力学优越性,与实验观察到的均匀锂脱出行为相一致。结果表明,优化的2% Nb@ 2% Zr-LNO正极表现出显著提升的循环稳定性与降低的电压衰减,同时具有增强的热安全性(相变降解延迟至260°C)和优异的空气稳定性。经过7天空气暴露的2% Nb@ 2% Zr-LNO材料仍能保持初始充电电压,并在4.3V和4.6V条件下循环100次后分别实现96.6%和87.7%的容量保持率。此外,采用2% Nb@ 2% Zr-LNO正极与石墨负极组装的3.8Ah软包全电池展现出高能量密度和卓越的循环耐久性,100次循环后容量保持率高达92.9%。这些研究发现强调了M相稳定化和均匀脱锂调控在维持晶格稳定性方面的关键作用,为开发同时具备高能量密度和长期稳定性的富镍正极提供了一种可推广的体相-表面设计策略,有力推动了下一代锂离子电池的发展。